Management-Zusammenfassung dieses Beitrags:

Das Ishikawa-Diagramm (auch: Ursache-Wirkungs-Diagramm oder Fischgräten-Diagramm) ist die Visualisierung des Ergebnisses der Ishikawa-Analyse aus dem → Qualitätsmanagement. Die Ishikawa-Analyse und damit das Ishikawa-Diagramm hilft dabei, Ursachen eines Problems herauszufinden.

In diesem Beitrag wird eine Beschreibung des Ishikawa-Diagramms geliefert.

Die Durchführung der Ursache-Wirkungs-Analyse mit der Erstellung des Ishikawa-Diagramms kann durch eine Einzelperson oder durch eine Gruppe (von Experten) erfolgen.

Achtung — zur Sprechweise:

Das Ishikawa-Diagramm ist genau genommen die Visualisierung der Ishikawa-Analyse.

1. Einleitung und Grundlagen

1.1 Definitionen

In der Wikipedia steht zum Ursache-Wirkungs-Diagramm /#Wiki-Ursache-Wirkungs-Diagramm/:

“Das Ursache-Wirkungs-Diagramm ist die grafische Darstellung von Ursachen, die zu einem Ergebnis führen oder dieses maßgeblich beeinflussen. Alle Problemursachen sollen identifiziert und ihre Abhängigkeiten dargestellt werden. Die bekannteste Form wurde Anfang der 1940er Jahre vom japanischen Wissenschaftler Kaoru Ishikawa entwickelt und später auch nach ihm benannt. Das Ishikawa-Diagramm wurde ursprünglich im Rahmen des Qualitätsmanagements zur Analyse von Qualitätsproblemen und deren Ursachen angewendet. Es lässt sich auch auf andere Problemfelder übertragen und hat eine weltweite Verbreitung gefunden.”

Das → IIBA schreibt zum Fishbone-Diagramm /BBG17‑d/:

“Fishbone-Diagramm (cause-and-effect-diagram): Darstellungsform, die in der Ursachenanalyse dazu verwendet wird, die zugrundeliegenden Auslöser für Probleme und die Abhängigkeiten zwischen diesen Auslösern zu ermitteln. Wird auch als Ishikawa-Diagramm oder Ursache-Wirkungs-Diagramm bezeichnet.”

Generell kann das Ishikawa-Diagramm wie folgt eingeordnet werden:

- Ist eine Methode aus dem Qualitätsmanagement

- Gehört zu den Sieben Qualitätswerkzeugen

- Wird auch den → Kreativitätstechniken zugeordnet

1.2 Kurzcharakterisierung

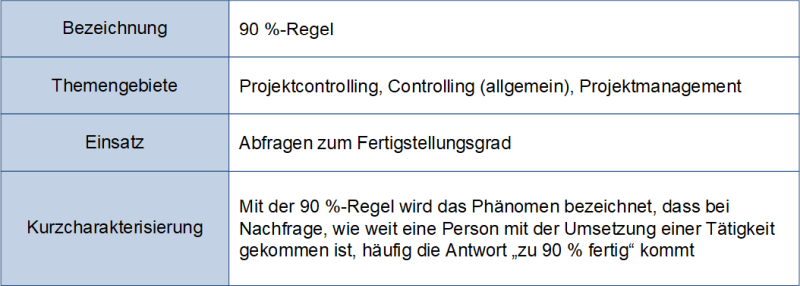

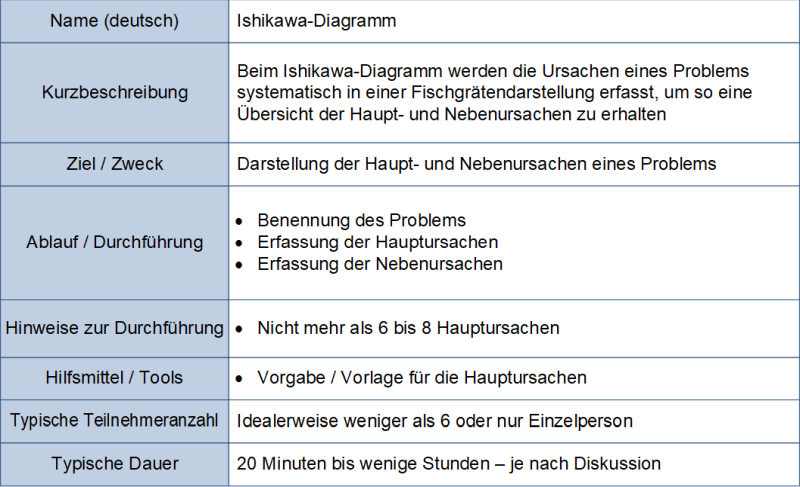

Das Ishikawa-Diagramm kann über einen Steckbrief kurz charakterisiert werden (Abbildung 1.1).

Abbildung 1.1: Ishikawa-Diagramm — Steckbrief

1.3 Einordnung und Einsatzgebiete

Generell ist die Ishikawa-Analyse mit der Erstellung des Ishikawa-Diagramms nicht auf bestimmte Einsatzgebiete beschränkt. Dennoch wird sie in erster Linie für physische Produkte herangezogen und weniger für → Dienstleistungen oder → Geschäftsprozesse.

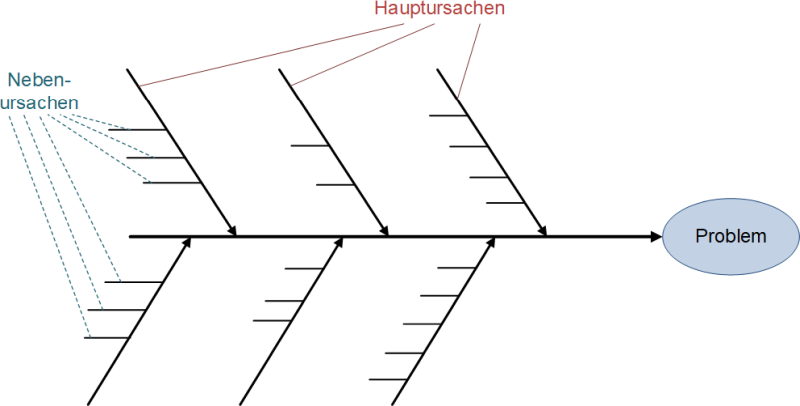

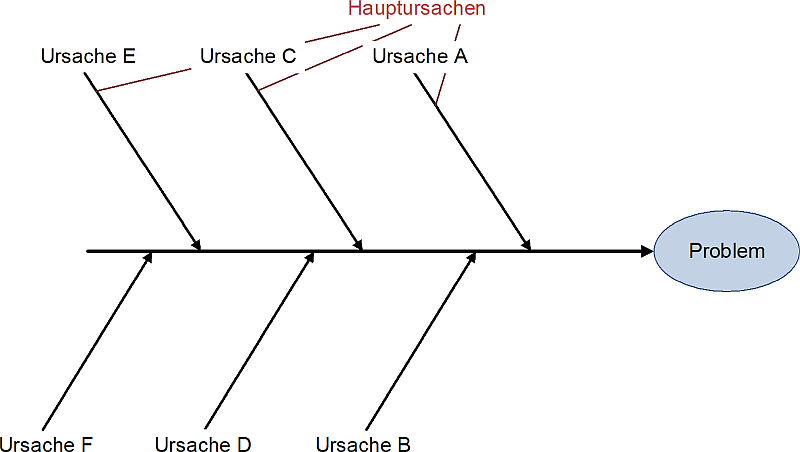

Basis des Ishikawa-Diagramms ist immer Art Fischgrätendarstellung, in der Haupt- und Nebenursachen notiert werden (Abbildung 1.2).

Abbildung 1.2: Ishikawa-Diagramm, schematisch (einfach)

2. Generelles Vorgehen

Die Erstellung des Ishikawa-Diagramms erfolgt üblicherweise in drei Schritten:

- Benennung des Problems

- Erfassung der Hauptursachen

- Erfassung der Nebenursachen

2.1 Schritt 1: Benennung des Problems

Zunächst muss das → Problem / das Produkt benannt werden. Die Bezeichnung des Problems wird dann an das Ende eines gerichteten Pfeils geschrieben (Abbildung 2.1).

Abbildung 2.1: Ishikawa-Diagramm — Schritt 1: Benennung des Problems

Typische Probleme sind:

- Maschine X funktioniert nicht

- Werte / Kennzahlen liegen außerhalb des Zielbereichs

2.2 Schritt 2: Erfassung der Hauptursachen

Nach der Problembenennung erfolgt die Erfassung der Hauptursachen. Diese werden als gerichtete Pfeile an den Problempfeil angefügt (Abbildung 2.2). In der Regel werden, um die Übersichtlichkeit zu bewahren, vier bis acht Hauptursachen benannt.

Abbildung 2.2: Ishikawa-Diagramm — Schritt 2: Erfassung der Hauptursachen

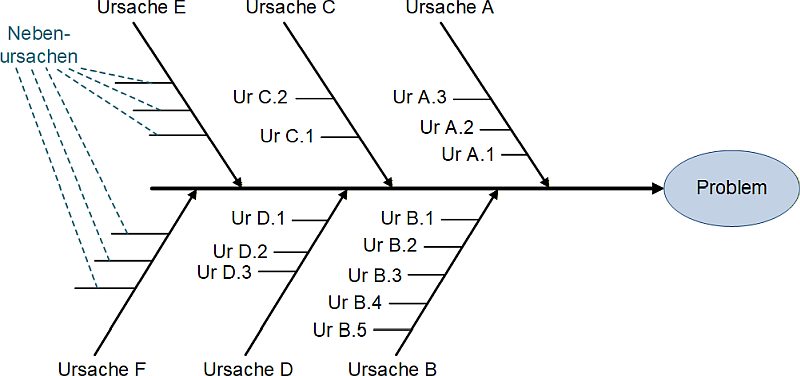

2.3 Schritt 3: Erfassung der Nebenursachen

Nach dem Benennen der Hauptursachen werden die Nebenursachen benannt und als horizontale Linie hinzugefügt (Abbildung 2.3).

Abbildung 2.3: Ishikawa-Diagramm — Schritt 3: Erfassung der Nebenursachen

3. Regeln und Tipps

- Bei der Arbeit in einer Gruppe: Achten Sie auf eine passende Zusammensetzung, bei der Experten aus verschiedenen Bereichen eingesetzt werden

- Wenn Sie sich bei den Hauptursachen unsicher sind, so können Sie auf das 5‑M-Format aus Abbildung 2.3 zurückgreifen

4. Die 5M-Methode

Bei der 5M-Methode werden die Ursachen folgenden 5 Hauptkategorien zugeordnet (Abbildung 4.1):

- Mensch (englisch: Man): Alle Ursachen, die mit menschlichen Verhalten zu tun haben

- Maschine (englisch: Machine): Dies sind Ursachen, die aufgrund der eingesetzten Maschinen auftreten

- Methode (englisch: Method): Hierunter werden die Prozesse verstanden, die nicht genügend gut sind

- Material (englisch: Material): Falsche oder fehlende Teile, Rohstoffe oder Spezifikationen

- Milieu (englisch: Milieu, Mother Nature; auch Mitwelt): Ursachen in der Umgebung, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lärm, Licht, …

Abbildung 4.1: Das 5M-Diagramm, schematische Darstellung

Die 5M-Methode kann bis zur 8M-Methode ausgebaut werden, indem weitere Hauptkategorien hinzugenommen werden (Abbildung 4.2). Dies sind:

- Messung (englisch: Measurement): Das sind Ursachen wie falsche Messverfahren, falsche Messgeräte, ungenügende Datenqualität bei den Messungen

- Management (englisch: Management): Auch das Management kann als Ursachenquelle gesehen werden

- Money (englisch: Money): Dies sind die finanziellen Aspekte, die als Ursache gesehen werden können

Abbildung 4.2: Vom 5M- zum 8M-Diagramm

5. Beispiele

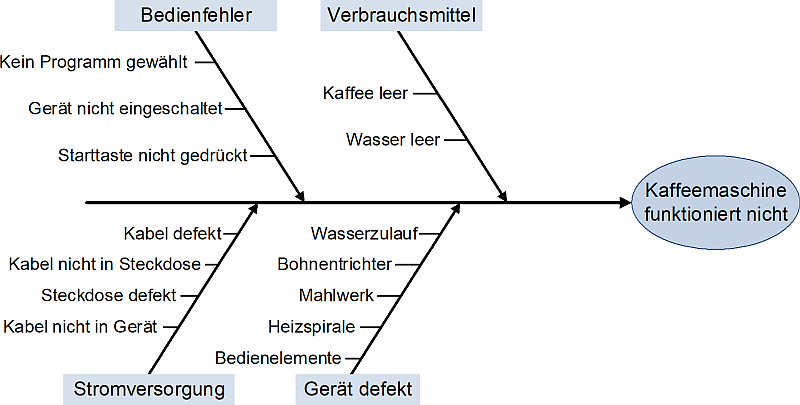

In Abbildung 4.1 ist als Beispiel “Kaffeemaschine funktioniert nicht” dargestellt. Dabei wurden vier Hauptursachen benannt: Verbrauchsmittel, Gerät defekt, Bedienfehler und Stromversorgung.

Abbildung 5.1: Ishikawa-Diagramm: Beispiel “Kaffeemaschine funktioniert nicht”

6. Stärken und Schwächen

Das Ishikawa-Diagramm weist Stärken und Schwächen auf. Diese sind nachfolgend aufgeführt.

6.1 Stärken

- Die Regeln der Ursache-Wirkungs-Analyse / des Ishikawa-Diagramms sind einfach zu verstehen

- Der → Aufwand zur Umsetzung ist gering

- Die → Dauer zur Erstellung ist gering

- Die Ergebnisse können in der Regel gut nachvollzogen werden

- Das Ishikawa-Diagramm lässt sich gut als Basis für weitere Untersuchungen nutzen

6.2 Schwächen

- Es sind im Zweifel Fachexperten notwendig, um so alle Ursachen zu benennen

- Eine gewisse Voreingenommenheit lässt sich bei Experten(runden) nicht vermeiden

- Das Ishikawa-Diagramm kann sehr groß und damit unübersichtlich werden

A. Präsentationen, Literatur und Weblinks

A.1 Präsentationen

- -

A.2 Literatur

- /BBG17‑d/ IIBA: BABOK v3: Leitfaden zur Business-Analyse BABOK Guide 3.0, Dr. Götz Schmidt, Wettenberg 2017, ISBN 978–3‑945997–03‑1

A.3 Weblinks

- /#Wiki-Ursache-Wirkungs-Diagramm/ Ursache-Wirkungs-Diagramm in der deutschen Wikipedia

Legende zu den Weblinks

/ / Verweis auf eine Website (allgemein)

/*/ Verweis auf eine Website, die als Ergänzung zu einem Buch dient

/#/ Verweis auf ein einzelnes Thema auf einer Website

/#V/ Verweis auf ein Video auf einer Website

Letzte Aktualisierung: 24.11.2025 © Peterjohann Consulting, 2005–2026