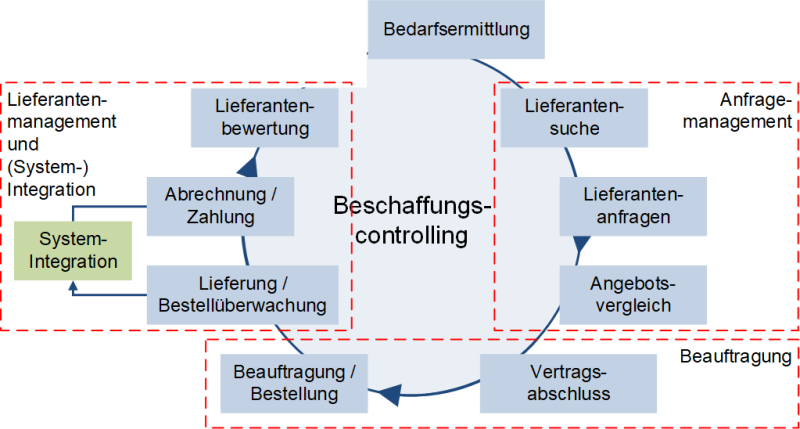

Management-Zusammenfassung dieses Beitrags:

Das Beschaffungsmanagement in Projekten ist ein wesentlicher Bestandteil von Projekten. Sollen oder müssen Teile eines Projekts von Dritten beschafft werden, so muss dies professionell in Abstimmung mit den Projekterfordernissen erfolgen.

In diesem Beitrag wird das Beschaffungsmanagement in Projekten beschrieben.

Mit der Beschaffung, d.h. dem Einkauf von Produkten und → Dienstleistungen, beschäftigen sich üblicherweise spezialisierte Personen und Abteilungen in Unternehmen und Organisationen. Jedoch spielt die Beschaffung auch in Projekten eine Rolle, insbesondere dann, wenn es um die Entscheidung geht, komplette Teile des Projekts an Dritte auszulagern. Daher sollten → Projektmanager in der Lage sein, die für sie relevanten Teile der Beschaffung zu verstehen, um so Projekte auch mit externen Dienstleistern durchführen zu können. Die systematische Behandlung der Beschaffung wird unter dem Begriff “Beschaffungsmanagement in Projekten” zusammengefasst, welcher auch das → Wissensgebiet des PMI (Project Management Institute) bezeichnet: Dieses wird zusammen mit dem “Vertragsmanagement in Projekten” in diesem Beitrag beschrieben.

Das Thema Beschaffungsmanagement wird in diesem Beitrag als ein Teilgebiet des → Projektmanagements (PM) betrachtet.

1. Einleitung und Grundlagen

Das Beschaffungsmanagement in Projekten ist ein Themengebiet, welches sehr umfangreich werden kann: Es werden viele Begriffe verwendet, deren Bedeutung und Inhalt dem Projektmanager geläufig sein müssen. Zudem ist das Beschaffungsmanagement je nach → Projektmanagement-→ Standard und ‑Verband unterschiedlich definiert, was sich auch in der Projektmanagement-Literatur widerspiegelt.

Daher wird in diesem Beitrag …

- nur das Basisgerüst geliefert (um so das Themengebiet überschaubar zu gestalten) und

- der PMBOK Guide /PBG17, PBG17‑d/ des → PMI als Basis verwendet (um so ein durchgängiges Konzept zu erhalten).

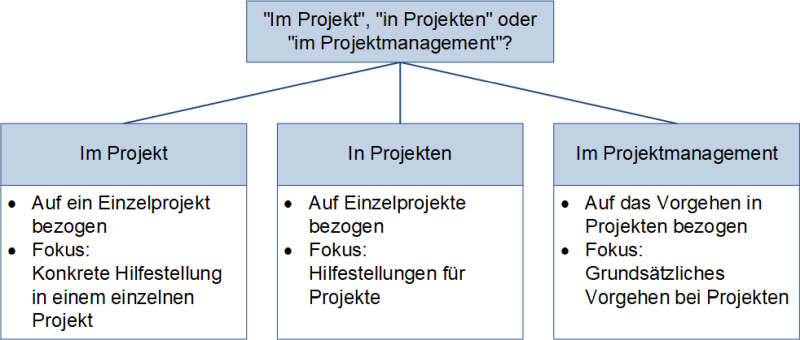

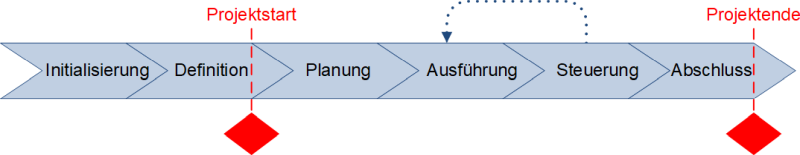

Das Beschaffungsmanagement ist der Teil des Projektmanagements, der sich mit dem Einbinden von externen Ressourcen im Projekt beschäftigt. Daher werden (oftmals) das Lieferanten‑, das Vertrags- und das Verhandlungsmanagement dem Beschaffungsmanagement zugerechnet (Abbildung 1.1), während das → Ressourcenmanagement sich (in erster Linie) mit den internen Ressourcen auseinandersetzt.

Abbildung 1.1: Beschaffungsmanagement in Projekten: Einordnung

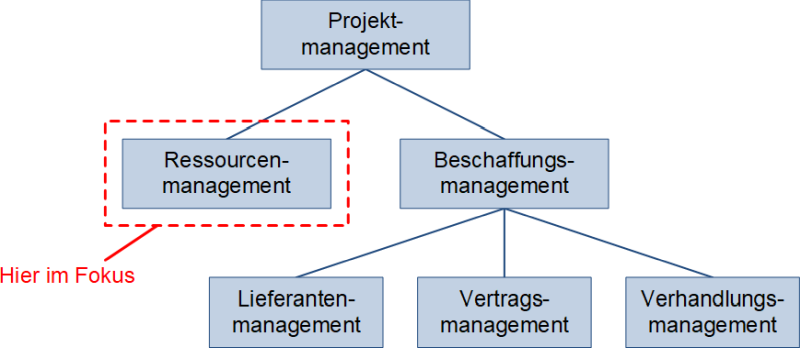

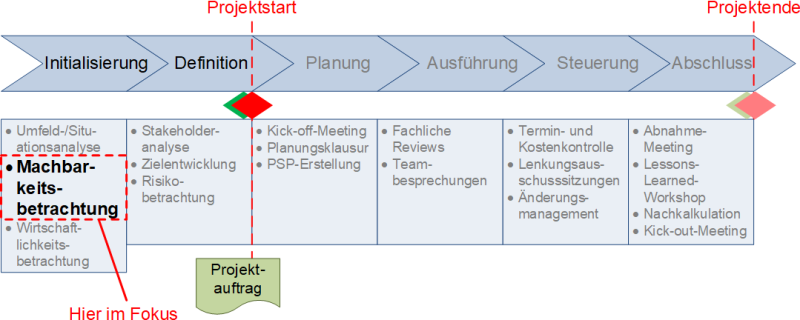

Das Beschaffungsmanagement in Projekten (Project Procurement Management, rot gestrichelte Linie in Abbildung 1.2) ist ein eigenständiges → Wissensgebiet des PMBOK Guides /PBG17, PGB17‑d/, welches losgelöst vom Ressourcenmanagement in Projekten (Project Resource Management, grün gepunktete Linie) betrachtet wird.

Abbildung 1.2: Beschaffungsmanagement in Projekten als eigenständiges Wissensgebiet des PMI /PBG17, PBG17‑d/

1.1 Definitionen

In der Wikipedia wird Beschaffung folgendermaßen beschrieben /#Wiki-Beschaffung/:

“Unter Beschaffung, auch Procurement, Purchasing oder Akquisition, wird im weitesten Sinn der Betriebswirtschaftslehre sowohl der Einkauf als auch die Beschaffungslogistik verstanden. Unter Beschaffungsumfängen versteht man Güter, Dienstleistungen und Rechte.”

Das Projektmagazin definiert das Beschaffungswesen in Projekten /#pmag-→ Glossar-Beschaffung/:

“Beschaffung ist der erste Schritt in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens, dem anschließend Produktion und Verkauf folgen. Damit ist es grundsätzlich eine Linienfunktion, die nicht dem Projektmanagement zuzuordnen ist.

Allerdings werden Wertschöpfungsketten zunehmend projektorientiert organisiert, sodass auch das Beschaffungswesen immer mehr in Projekten abläuft. Umgekehrt benötigen auch Projekte ein eigenes Beschaffungswesen, das sowohl für die termingerechte Beschaffung von Produkten als auch für die temporäre Beauftragung weiterer Mitarbeiter zuständig ist.”

1.2 Kunde – Projekt – Lieferant

Generell wird in einem Projekt eine Kundenanfrage bearbeitet. Wird die Anfrage zur Beauftragung, so kann “das Projekt” selbst wiederum Anfragen und Beauftragungen an (externe) Lieferanten geben (Abbildung 1.3). Der Beschaffungsprozess zwischen “→ Kunde und Projekt” und “Projekt und Lieferant” ist sehr ähnlich.

Abbildung 1.3: Beschaffung in Projekten: Kunde – Projekt – Lieferant

Die einzelnen Punkte haben folgende Bedeutung (hier für die Beziehung Projekt – Lieferant):

- Eine Anfrage an einen (potenziellen) Lieferanten wird gestellt

- Der Lieferant gibt ein Angebot ab

- Das Projekt (nimmt das Angebot an und) beauftragt den Lieferanten

- Der Lieferant stellt die vereinbarte Ware (oder Dienstleistung) bereit

- Die Abnahme durch das Projekt erfolgt

- Abschließend wird die Zahlung durch das Projekt vorgenommen

1.3 Das Beschaffungscontrolling

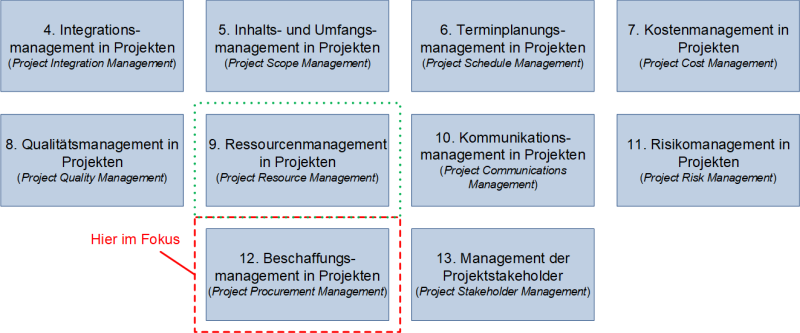

Ist das Beschaffungsvolumen oder der Beschaffungsanteil am Gesamtprojektvolumen hoch, so muss die Beschaffung professionell gemanagt werden, um das Risiko für das Projekt so gering wie möglich zu halten.

Hier kann das Beschaffungscontrolling helfen, welches bereits bei der Bedarfsermittlung beginnt und dann einen (etablierten) Regelkreis auslöst (Abbildung 1.4).

Das Beschaffungscontrolling kann zwar durch den Projektcontroller umgesetzt werden, was aber nur bedingt sinnvoll ist, da das Beschaffungscontrolling sehr spezifisch und zudem sehr umfangreich werden kann. Daher ist es ratsam, im Bedarfsfall frühzeitig einen ausgebildeten Beschaffungscontroller (oder Einkaufscontroller) hinzuzuziehen.

Abbildung 1.4: Das Beschaffungscontrolling / Schritte des Beschaffungsprozesses

1.4 Zur Bedeutung des Beschaffungsmanagements (in Projekten)

Das Gesamtvolumen, welches in Deutschland bei Einkauf und Beschaffung umgesetzt wird, beträgt laut Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) /BME/ über 50 % des Bruttoinlandsprodukts – alleine die 9.600 Mitglieder des BME setzen 1,25 Billionen € pro Jahr Einkaufsvolumen um /BME/.

Im Automobilbereich erfolgt die Wertschöpfung zu ca. 75 % durch Zulieferer und Dienstleister /Hab16/. Dies zeigt die enorme Bedeutung der Beschaffung (in Deutschland). Die Projektwirtschaft in Deutschland erwirtschaftet etwa 35 % des Bruttoinlandsprodukts /#→ GPM-Blog-Projektwirtschaft-16/, wobei dieser Prozentsatz in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist.

Wenn man davon ausgeht, dass auch hier ein großer Anteil der Projektwertschöpfung durch die Beschaffung erfolgt, so wird deutlich, dass es – gerade bei größeren Projekten – notwendig ist, sich professionell mit dem Beschaffungsmanagement auseinanderzusetzen.

2. Das Beschaffungsmanagement

Das Beschaffungsmanagement in Projekten beschäftigt sich mit (siehe auch Abbildung 1.3) …

- der Bedarfsermittlung,

- dem Anfragemanagement (Lieferantensuche, Lieferantenanfragen, Angebotsvergleich),

- der Beauftragung (Vertragsabschluss, Beauftragung / Bestellung),

- dem Lieferantenmanagement (Lieferung / Bestellüberwachung, Abrechnung / Zahlung, Lieferantenbewertung) und

- der Integration der Beschaffungsgegenstände in das Projekt.

2.1 Die Bedarfsermittlung

Generell sollte für die einzelnen Bestandteile eines gewünschten Projektergebnisses überprüft werden, ob das gewünschte Teilprodukt oder die gewünschte Dienstleistung nicht “von Dritten” zugeliefert werden kann (= Fremdbezug) oder besser innerhalb des eigenen Unternehmens hergestellt werden kann (= Eigenfertigung).

Folgende Kriterien sprechen für eine Vergabe an Dritte:

- Das zu beschaffende Produkt kann nicht im eigenen Unternehmen / im eigenen Projekt hergestellt werden

- Das zu beschaffende Produkt kann nicht im eigenen Unternehmen / im eigenen Projekt für den anvisierten Preis hergestellt werden

- “Es lohnt sich nicht” das zu beschaffende Produkt im eigenen Unternehmen / im eigenen Projekt herzustellen

Ergibt sich aus der Bedarfsermittlung, dass eine externe Beschaffung für das Projekt sinnvoll ist, so kann entweder direkt bei (einem) Lieferanten bestellt oder der Anfrageprozess gestartet werden.

Zur ersten Einschätzung, ob Teile des Projektgegenstands extern zugekauft oder selbst hergestellt werden sollten, kann folgende → Matrix verwendet werden. Wird der Beschaffungsgegenstand bei “Buy” oder “Make” eingestuft, so ist der Sachverhalt klar, ansonsten muss eine Nachbetrachtung erfolgen.

Abbildung 2.1: Die Make-or-Buy-Entscheidungsmatrix

2.1.1 Die Lieferantensuche und ‑auswahl

Hat bereits eine Lieferantenbewertung stattgefunden, so kann aus dem positiv bewerteten Lieferanten(pool) ein Lieferant ausgesucht / ausgewählt werden (Abbildung 2.2). In der Regel sollten keine Nachbetrachtungen mehr dafür notwendig sein, um zu überprüfen, ob der Lieferant geeignet ist – es sollte lediglich angefragt werden, ob und zu welchem Preis die gewünschten Produkte oder Dienstleistungen geliefert werden können.

Abbildung 2.2: Die Lieferantenauswahl (Kurzdarstellung)

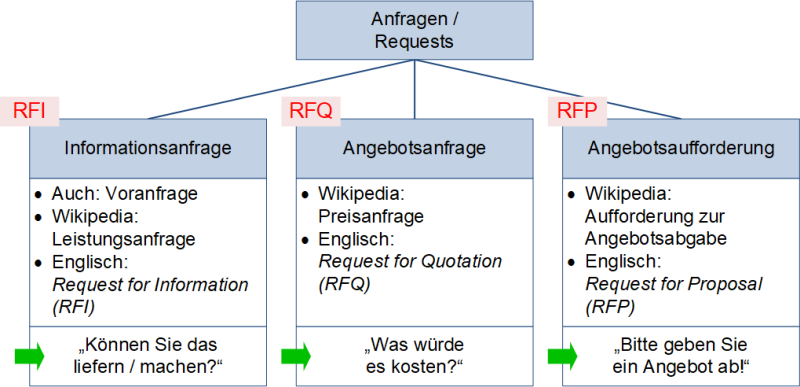

2.2 Die Anfragen

Wird in der Bedarfsermittlung erkannt, dass eine externe Beschaffung erfolgen sollte, so kann mit dem Anfragemanagement begonnen werden. In einem ersten Schritt werden aus dem Lieferantenpool / Lieferantenkatalog diejenigen Lieferanten herausgesucht, die potenziell in der Lage sind, die gewünschten Produkte oder Dienstleistungen zu liefern. Bei diesen wird “angefragt” – dabei wird zwischen drei Anfrageformen unterschieden (Abbildung 2.3):

- Der Informationsanfrage (engl. RFI: Request for Informationen)

- Der Angebotsanfrage (engl. RFQ: Request for Quotation)

- Der Angebotsaufforderung (engl. RFP: Request for Proposal)

Abbildung 2.3: Die Anfrageformen

Auch wenn nicht immer alle drei Anfrageformen genutzt werden, so sollte bekannt sein, welche …

- zentrale Frage jeweils gestellt wird,

- welche Anfragedokumente mitgeliefert werden müssen und

- rechtliche → Verbindlichkeit dahintersteht.

Sind die zu beschaffenden Produkte oder Dienstleistungen keine “Standardwaren” (was in Projekten häufiger der Fall ist), so wird der Anfrageprozess mit den potenziellen Lieferanten gestartet und erst nach Eingang der Lieferantenangebote und mit Beendigung der Lieferantenverhandlungen mit der Lieferantenauswahl abgeschlossen (Abbildung 2.4).

Abbildung 2.4: Die Lieferantenauswahl

Für die Anfragen ist es → wichtig, Ausschreibungsunterlagen an die potenziellen Lieferanten mitzuliefern. Ja nach Anfrageform müssen unterschiedliche, aber passende Unterlagen mitgeliefert werden. Wesentlich ist die “rechtliche Verbindlichkeit”: Gibt der Lieferant bei der Angebotsaufforderung ein Angebot ab, so ist dies rechtlich verbindlich. In Abbildung 2.5 sind die drei Anfrageformen nochmals gegenübergestellt.

Abbildung 2.5: Die Anfrageformen — Tabelle

In Abbildung 2.6 ist eine (mögliche) zeitliche Abfolge von der Bedarfsanalyse bis zum Vertragsabschluss wiedergegeben. → Dauer und → Aufwände können stark variieren, vor allem wenn viele Lieferantentreffen und ‑workshops notwendig sind.

Abbildung 2.6: Beschaffung in Projekten: Der Anfrageprozess

Der Anfrageprozess kann nicht losgelöst vom Projekt betrachtet werden. Vielmehr ist es entscheidend, ob und wann ein Vertragsabschluss erfolgt sein muss, um das Projekt starten zu können. Häufig ist es erwünscht, dass bei → Projektstart sämtliche Vereinbarungen mit den Lieferanten getroffen sind (Abbildung 2.7). Daher ist die Dauer des Anfrageprozesses für den Projektstart (und damit für das Projekt) enorm wichtig.

Abbildung 2.7: Beschaffung in Projekten: Die Einbettung des Anfrageprozesses in die PM-Phasen

Es muss somit genau überlegt werden, ob es möglich ist, den Anfrageprozess / die Angebotsphase ggf. (über den Projektstart hinaus) zu verlängern, ihn zu verschieben oder einzelne Aktivitäten zu streichen. In allen drei Fällen bleibt dann eine Unsicherheit im Projekt.

2.3 Die Ausschreibungsunterlagen

Für die Anfragen bei potenziellen Lieferanten ist es notwendig, die wesentlichen Informationen in schriftlicher Form hinzuzufügen. Dabei sollten folgende Kategorien bedacht werden (Abbildung 2.8):

Abbildung 2.8: Die Angebotsanfrage: Inhalte (nach /Litke05/)

2.3 Weitere Begriffe zum Angebotsmanagement

Im Umfeld des Angebotsmanagements werden einige weitere Begriffe verwendet, deren Bedeutung man kennen sollte.

Dies sind:

- LOI (Letter of Intent): Der Letter of Intent – zu Deutsch etwa “Absichtserklärung” – ist eine schriftlich fixierte Erklärung, dass “man etwas gemeinsam tun möchte” und hat eine ähnliche Form wie ein Angebot oder ein Vertrag. In Deutschland ist ein LOI nicht rechtlich verbindlich, in anderen Ländern könnte aber ein LOI rechtlich einem Vertrag gleichgestellt sein

- SOW (Statement of Work): Zu Deutsch etwa “Leistungsbeschreibung oder Leistungsverzeichnis”. Entspricht ungefähr dem → Lastenheft und ist gerade bei standardisierten Produkten und Dienstleistungen (wie beispielsweise im Baubereich üblich) häufiger anzutreffen

- IFB (Invitation for Bid): Zu Deutsch etwa “Einladung zum Bieterverfahren”, teilweise schlicht auch als “Ausschreibung” bezeichnet. Hier wird der potenzielle Lieferant dazu aufgefordert, sich an einem Bieterverfahren zu beteiligen, welches üblicherweise anstelle einer Angebotsabgabe stattfindet

2.4 Checkliste für den Vertragsabschluss

Ist es notwendig in einem Projekt mit externen Dritten einen Beschaffungsvertrag abzuschließen, so sollte dieser einige Minimalangaben enthalten.

Abbildung 2.9: Checkliste: Enthält der Vertrag die Minimalangaben?

3. Das Vertragsmanagement

In der Wikipedia steht /#Wiki-Vertrag/:

“Ein Vertrag ist eine Einigung von mindestens zwei Parteien, von denen jede eine Willenserklärung abgibt. Die Abwicklung von Rechtsgeschäften ist möglich zwischen Privatpersonen, Institutionen, Behörden oder Unternehmen. Dabei entstehen von den beteiligten Parteien aus Verbindlichkeiten.”

Aus dem Juraforum /#Juraforum-Vertrag/:

“Bei einem Vertrag handelt es sich um ein mehrseitiges Rechtsgeschäft, das ein Schuldverhältnis zwischen den Parteien begründet. Ein Vertrag wird jedoch nur dann wirksam, wenn mindestens zwei sich korrespondierende Willenserklärungen, namentlich Angebot und → Annahme, hinsichtlich des wesentlichen Vertragsinhalts (essentialia negotii) vorliegen.”

Abbildung 3.1: Verträge in Projekten

Bei der Beschaffung sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass der Vertrag (mit dem Lieferanten) die Ausschreibung(sunterlagen) widerspiegelt.

Folgende Punkte führen häufig zu Unstimmigkeiten bei der Abwicklung:

- Lieferfristen

- Mitwirkungspflichten

- Zahlungsbestimmungen

- Strafen / Pönale bei Nichteinhaltung (bestimmter) vertraglicher Vorgaben

- Vorgehen bei Änderung

- Nutzungsrechte

3.1 Vertragskategorisierung

Zur Einordnung und Beschreibung der Verträge wird hier folgende Kategorisierung vorgenommen:

- Als Vertragstypen werden die (deutschen) Varianten aus dem BGB (Bürgerlichen Gesetzbuch) bezeichnet

- Unter Vertragsformen werden die im Projektmanagement häufig (insbesondere beim PMI) verwendeten Varianten aufgeführt

- Der Begriff Vertragsarten wird in diesem Beitrag nicht verwendet

Abbildung 3.2: Vertragskategorien

3.1.1 Vertragstypen

Im deutschen Vertragsrecht gibt es verschiedene Vertragstypen, die im → Projektumfeld (“Beschaffungsverträge in Projekten”) zum Einsatz kommen. Besonders häufig zu finden sind der Dienstvertrag, der Werkvertrag und der Kaufvertrag, die in Abbildung 3.4 tabellarisch gegenübergestellt werden.

Abbildung 3.3: Vertragstypen

Die drei Vertragstypen können folgendermaßen charakterisiert werden:

- Dienstvertrag: Es wird die Erbringung einer Dienstleistung vereinbart. Dienstleistungen werden üblicherweise nach → Aufwand (“Time and Material”) abgerechnet

- Werkvertrag: Es wird vereinbart, dass der Lieferant ein Werk herstellt und an den → Auftraggeber übergibt

- Kaufvertrag: Es wird die “Übergabe einer Kaufsache” vereinbart

Im Projektmanagement sind alle drei Vertragstypen zu finden, müssen also bei der Beschaffung berücksichtigt werden.

Abbildung 3.4: Vertragstypen — Tabellarische Gegenüberstellung

3.1.2 Vertragsformen

Im Beschaffungsmanagement für Projekte werden häufig drei Vertragsformen unterschieden, die sich an der Vergütung / Bezahlung (und den Kosten) orientieren (Abbildung 3.5). Die drei Vertragsformen sind:

- Der Festpreisvertrag (englisch Fixed Price Contract — FP): Es wird eine feste Summe vereinbart, die der Kunde für das Produkt oder die Dienstleistung bezahlen muss

- Der Kostenerstattungsvertrag (englisch Cost Reimbursable Contract — CR): Der Kunde bezahlt die Herstellungskosten, ggf. mit Zuschlägen. Hier müssen entsprechend die Herstellungskosten bekannt sein und nachvollziehbar offengelegt werden

- Vertrag auf Zeit- und Materialbasis (englisch Time and Material Contract — T&M): Es werden die tatsächlich entstandenen Aufwände auf Basis vorher benannter Materialpreise und Stundensätze vom Kunden bezahlt

Abbildung 3.5: Vertragsformen

Bei den beiden Vertragsformen “Festpreis” und “Kostenerstattung” gibt es eine Reihe von Zusätzen, die im Beschaffungsmanagement in Projekten zum Einsatz kommen. Diese Zusätze werden typischerweise durch Kürzel („mit …“ oder „plus …“) gekennzeichnet (Abbildung 3.6).

Abbildung 3.6: Vertragsformen-Varianten — Tabellarische Gegenüberstellung

3.2 Der Übergang vom Vertrags- zum Claim Management im Projektverlauf

Schon mit Abschluss des Lieferantenvertrags kann (bei größeren Projekten) mit dem Claim Management (zur Dokumentation von Ansprüchen) begonnen werden – dabei geht das Vertragsmanagement während der Projektlaufzeit zum Claim Management über (Abbildung 3.7).

Abbildung 3.7: Der Übergang vom Vertrags- zum Claim Management

Dieser Übergang erfolgt zwangsläufig: Je weiter man im Projekt fortschreitet, umso unwichtiger wird das Vertragsmanagement und umso wichtiger wird das Claim Management.

4. Weitere Aspekte des Beschaffungsmanagements

Hier werden einige Aspekte des Beschaffungsmanagements beleuchtet, die in einigen Kontexten relevant sein können.

4.1 Agiles Beschaffungsmanagement (in Projekten)

Die in diesem Beitrag dargestellten Vorgehensweisen bei der Beschaffung gelten in erster Linie für Projekte, die nach klassischen Projektmanagementansätzen durchgeführt werden. Bei agilen Projekten – vor allem, wenn sie auf → Scrum basieren – sind andere Vorgehensweisen gefragt, da es im Vorhinein keine lang geplanten Beschaffungen geben kann, weil die zeitliche Richtgröße durch den Sprint mit einer typischen, vergleichsweise kurzen Dauer vorgegeben wird.

Für die Beschaffung bedeutet dies, dass …

- entweder nur auf Basis der geleisteten Arbeit (Zeit und Aufwand) bestellt und abgerechnet wird oder

- über Rahmenverträge bestellt wird, wobei diese so modifiziert werden, dass sie in den agilen Kontext passen.

Schlagworte dazu sind der → Agile Festpreis, Agile Verträge, Agile Beschaffung oder Agiler Einkauf. Die Beschreibung des Agilen Beschaffungsmanagements erfolgt nicht hier, sondern in einem separaten Beitrag.

4.2 Vertragskündigungen

Je nach Vertragsart sind Kündigungen während der Vertragslaufzeit (in Deutschland) für den Kunden “jederzeit” und ohne Angabe von Gründen möglich. Bei Werkverträgen müssen jedoch bei Kündigungen Abstandszahlungen erfolgen. Der Lieferant hat eine solche Möglichkeit der Kündigung bei Werkverträgen nicht.

Es ist jedoch sinnvoll, Kündigungsmöglichkeiten für eine ordentliche Kündigung mit Fristen, Ausstiegsklauseln und Abstandszahlungen direkt in den Vertrag einzubauen.

Die außerordentliche oder fristlose Kündigung kann nur aus “wichtigem Grund” erfolgen und führt sehr häufig in juristische Auseinandersetzungen.

Typische Kündigungsgründe / Motivationen für Kündigungen sind:

- Seitens des Kunden: Mangelnde → Qualität, Lieferverzögerungen, Bedarf entfällt, …

- Seitens des Lieferanten: Verweigerung der Abnahme von Teilprodukten, Zahlungsverzögerungen, Technische Nicht-Machbarkeit, …

5. Häufig gestellte Fragen und Antworten (FAQ) zum Beschaffungsmanagement in Projekten

Einige Fragen zum Beschaffungsmanagement in Projekten werden häufig gestellt – diese werden hier wiedergegeben.

- F: Muss immer Beschaffungsmanagement in Projekten durchgeführt werden?

A: Nein. Bei (kleinen) Inhouse-Projekten oder generell Projekten, bei den keine Beschaffung erfolgen muss, muss auch kein Beschaffungsmanagement durchgeführt werden. Aber Achtung: Wenn “Make-or-Buy-“Entscheidungen im Projekt gefordert werden, so kommt man um das Beschaffungsmanagement nicht herum. - F: Muss sich ein Projektmanager mit dem Beschaffungsmanagement auskennen?

A: Ja. Als Projektmanager sollte man unbedingt Kenntnisse vom Beschaffungswesen haben. - F: Kann eine eigenständige, vorgelagerte Angebotsphase der Beschaffung vorgelagert werden?

A: Das kann in speziellen Fällen sinnvoll sein. In diesem Beitrag wird davon ausgegangen, dass sich die Ausschreibung aus der Initialisierungs- und Definitionsphase ergibt und die Angebotsphase / der Anfrageprozess parallel dazu erfolgen muss.

Haben Sie noch weitere Fragen oder möchten Sie Ergänzungen an der FAQ vornehmen? Am besten schreiben Sie mir hierzu eine E‑Mail an: kontakt@peterjohann-consulting.de.

A. Präsentationen, Literatur und Weblinks

A.1 Meine öffentliche Präsentation zum Beschaffungsmanagement in Projekten

Diese Beschreibung auf dieser Website basiert auf der Präsentation “Beschaffung in Projekten”, die hier heruntergeladen werden kann.

| Inhalt | Typ |

|---|---|

| Projektmanagement: Beschaffung (Procurement) – Eine Übersicht | |

A.2 Literatur zur Beschaffung in Projekten

In folgenden Büchern werden Aspekte des Beschaffungsmanagements in Projekten erläutert.

- /Arnolds16/ Hans Arnolds, Franz Heege, Carsten Röh, Werner Tussing: Materialwirtschaft und Einkauf. Grundlagen – Spezialthemen – Übungen, Springer Fachmedien, Wiesbaden 13. Auflage 2016, ISBN 978–3‑658–12627‑8

- /Mulcahy18/ Rita Mulcahy: PMP Exam Prep, RMC Publications, Burnsville, Minnesota 9th Edition 2018, ISBN 978–1‑943704–04‑0

- /Kanitzky05/ Norbert Kanitzky: Ungeschickt verhandelt? Wie man kluge Verträge schliesst. Wie man gegnerische Ansprüche abwehrt. Professionelles Vertragsmanagement, Frankfurter Allgemeine Buch, Frankfurt 2005, ISBN 978–3‑89981–072‑1

- /Koppelmann03/ Udo Koppelmann: Beschaffungsmarketing, Springer, Berlin 4. Auflage 2003, ISBN 978–3‑540–40706‑5

- /Krampf14/ Peter Krampf: Beschaffungsmanagement: Eine praxisorientierte Einführung in Materialwirtschaft und Einkauf, Vahlen, München 2. Auflage 2014, ISBN 978–3‑8006–4848‑1

- /Litke05/ Hans-Dieter Litke: Projektmanagement für die Praxis, Hanser, München 2005, ISBN 978–3‑446–22907‑5

- /Mulcahy18/ Rita Mulcahy: PMP Exam Prep, RMC Publications, Burnsville, Minnesota 9th Edition 2018, ISBN 978–1‑943704–04‑0

- /PBG17/ Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Project Management Institute, Philadelphia, Pennsylvania Sixth Edition 2017, ISBN 978–1‑62825–184‑5

- /PBG17‑d/ Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Project Management Institute, Philadelphia, Pennsylvania Sechste Ausgabe 2017, ISBN 978–1‑62825–188‑3

- /Wuttke18/ Thomas Wuttke, Peggy Gartner: Das PMP-Examen – Für die gezielte Prüfungsvorbereitung, mitp, Frechen 9. Auflage 2018, ISBN 978–3‑95845–864‑2

A.3 Weblinks zur Beschaffung in Projekten

- /BME/ Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik

- /#Juraforum-Vertrag/ Definition Vertrag im Juraforum (deutsch)

- /#pmag-Glossar-Beschaffung/ projektmagazin: Glossar-Eintrag zum Beschaffungswesen

- /#pmag-Glossar-Vertragsmgmt/ projektmagazin: Glossar-Eintrag zum Vertragsmanagement

- /#Wiki-Beschaffung/ Beschaffung (engl. Procurement) in der deutschen Wikipedia

- /#Wiki-Vertrag/ Vertrag (engl. Contract) in der deutschen Wikipedia

Legende zu den Weblinks

/ / Verweis auf eine Website (allgemein)

/*/ Verweis auf eine Website, die als Ergänzung zu einem Buch dient

/#/ Verweis auf ein einzelnes Thema auf einer Website

/#V/ Verweis auf ein Video auf einer Website

Letzte Aktualisierung: 02.11.2019 © Peterjohann Consulting, 2005–2025