Management-Zusammenfassung dieses Beitrags:

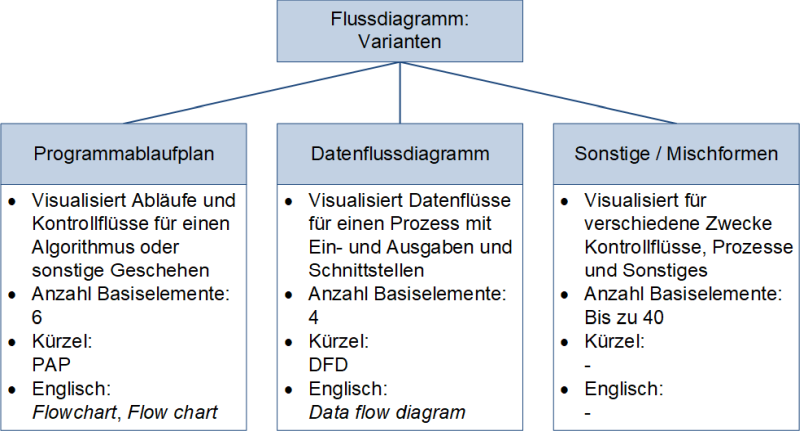

Das Datenflussdiagramm (englisch: Data flow diagram) dient Visualisierung von Datenflüssen. Es kommt in der Regel mit wenigen Elementen aus und daher ist einfach zu verstehen ist. Das Datenflussdiagramm wird in verschiedenen Disziplinen eingesetzt.

In diesem Beitrag wird das → Flussdiagramm beschrieben.

Das Datenflussdiagramm (Kürzel: DFD) dient dazu Datenflüsse zu visualisieren. Es kann einfach erstellt werden, da es in der Regel mit nur vier Basiselementen auskommt.

1. Einleitung und Grundlagen

Ursprünglich stammt das Datenflussdiagramm von Tom DeMarco aus den 1980er Jahren, der es für die Strukturierte Analyse (SA) eingesetzt hat.

1.1 Definitionen

In der Wikipedia steht zum Datenflussdiagramm /#Wiki-Datenflussdiagramm/:

“Ein Datenflussdiagramm oder Datenflussplan (engl. data flow diagram) stellt die Art der Verwendung, die Bereitstellung und Veränderung von Daten innerhalb eines Programms dar. Es kann auch dazu verwendet werden, den Datenfluss eines Prozesses oder einer → Tätigkeit wiederzugeben (z. B. die Datenverwendung und Veränderung bei der Angebotserstellung in einem Handelsunternehmen). Ein Datenflussdiagramm hat keinen Kontrollfluss, es gibt keine Entscheidungsregeln und keine Schleifen. Die konkreten Operationen auf den Daten können durch einen Programmablaufplan dargestellt werden.”

Das → IREB-→ Glossar definiert das Datenflussdiagramm folgendermaßen /#IREB-Glossar-25/:

“Datenflussdiagramm / Data flow diagram: A diagrammatic representation of a data flow model.

Abbreviation: DFD.“

und

“Datenflussmodell / Data flow model: A model that describes the functionality of a system by activities, data stores and data flows.”

Im BABOK steht /BBG-17‑d/:

“Datenflussdiagramme zeigen, woher Daten kommen, mit welchen Aktivitäten die Daten verarbeitet werden und ob die Ergebnisse der Verarbeitung gespeichert oder von einer anderen Aktivität bzw. einer externen Einheit verwendet werden.”

Das Datenflussdiagramm wird bei /Starke20/ wie folgt definiert:

“Ein Ausdrucksmittel aus der Strukturierten Analyse zur grafischen Darstellung von Prozessabläufen. Im Gegensatz zu Aktivitätsdiagrammen konzentrieren sich Datenflussdiagramme auf die Ein- und Ausgaben der einzelnen Prozessschritte, den Fluss der Daten.”

1.2 Elemente zur Darstellung

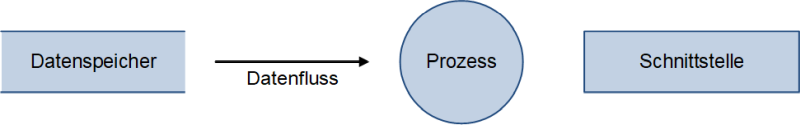

Das Datenflussdiagramm in der einfachen Form kennt nur vier Elemente (Abbildung 1.1). Die vier Elemente sind (nach Yourdan / DeMarco):

- Datenspeicher (englisch: Data Store): Die Darstellung erfolgt über ein Rechteck, welches oben und unten durch eine Linie begrenzt ist

- Datenfluss (Data Flow): Die Darstellung erfolgt über einen Pfeil

- Prozess (Activity) oder auch Aktivität: Die Darstellung erfolgt über einen Kreis

- Schnittstelle (Interface): Eine Schnittstelle definiert den Übergang zu einem anderen System oder Prozess. Die Darstellung erfolgt über ein Rechteck

Abbildung 1.1: Das Datenflussdiagramm: Basiselemente

2. Einsatz und Beispiele

2.1 Einfaches Beispiel

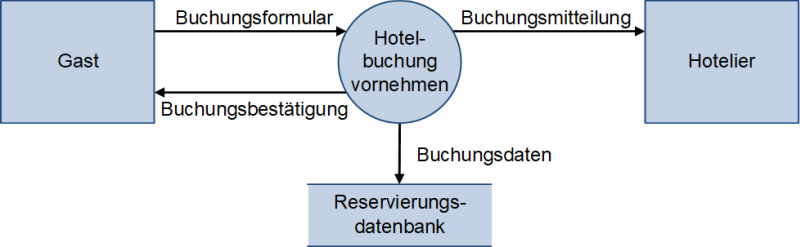

Ein Beispiel eines Datenflussdiagramms ist in Abbildung 2.1 zu sehen. Der zentrale Prozess ist “Hotelbuchung vornehmen”.

Abbildung 2.1: Das Datenflussdiagramm — Einfaches Beispiel: Hotelbuchung

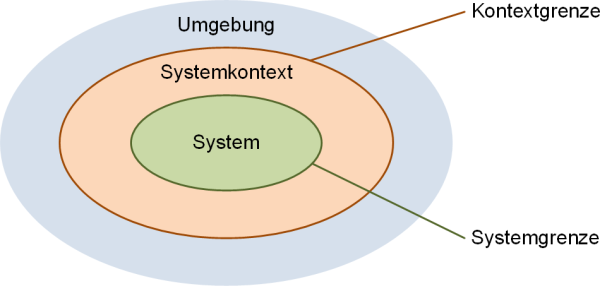

2.2 Das Kontextdiagramm

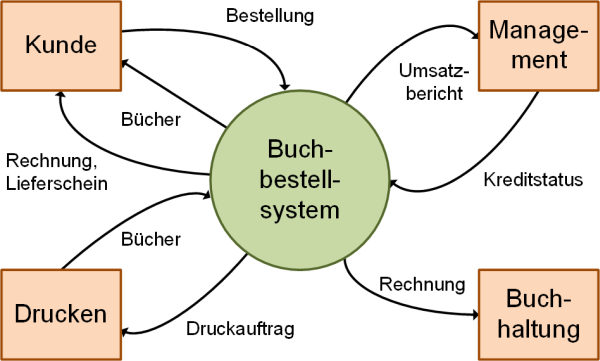

Das Datenflussdiagramm wird auch zur Darstellung von (System-)Kontexten eingesetzt, wobei in der Regel auf den Datenspeicher verzichtet wird. In Abbildung 2.2 ist ein Kontextdiagramm für ein Buchbestellsystem dargestellt.

Abbildung 2.2: Beispiel eines Kontextdiagramms nach /Hruschka23/

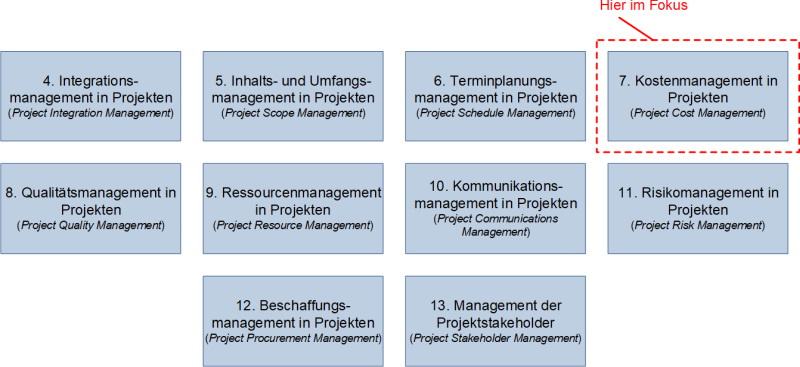

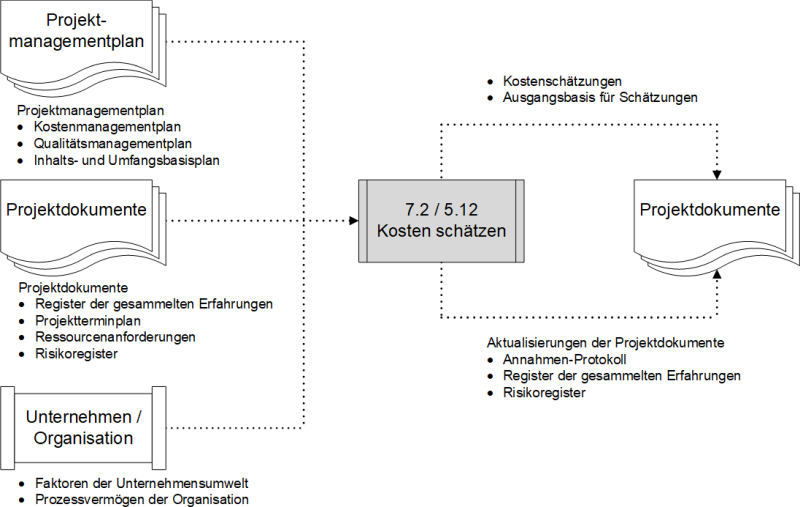

2.3 Darstellung von Prozessen über Datenflussdiagramme beim PMI

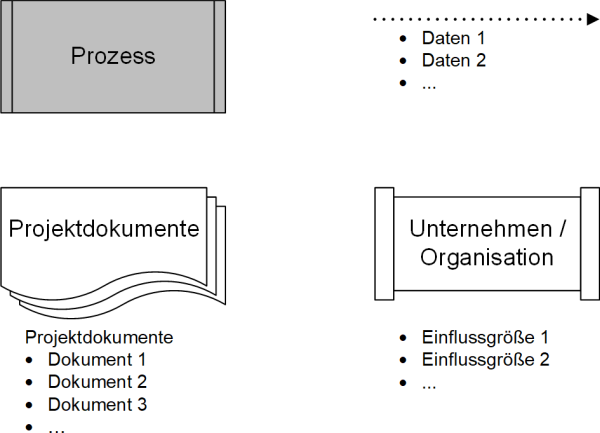

Im PMBOK Guide des → PMI /PBG17‑d/ werden die Prozesse über Datenflussdiagramme dargestellt. Das beim PMI zur Prozessbeschreibung verwendete Datenflussdiagramm kennt vier Elemente, die genutzt werden (Abbildung 2.3):

- Der Prozess (engl. Process)

- Der Datenfluss (Data flow)

- Die → Projektdokumente (Project Documents)

- Das Unternehmen / die Organisation (Enterprise / Organisation)

Abbildung 2.3: Elemente des Datenflussdiagramms für Prozesse nach PMI /PBG17‑d, PMI-Process-Groups23‑d/

Abbildung 2.4 zeigt das Datenflussdiagramm zum Prozess “Kosten → schätzen”.

Abbildung 2.4: Datenflussdiagramm zum Prozess “Kosten schätzen” nach PMI /PBG17‑d, PMI-Process-Groups23‑d/

Anmerkung:

Die Nummern 7.2 und 5.12 beim Prozess in Abbildung 2.4 sind die Prozessnummern im /PBG17‑d/ bzw. /PMI-Process-Groups23‑d/.

3. Weitere Anmerkungen zum Datenflussdiagramm

Das Datenflussdiagramm und das Aktivitätsdiagramm der → UML weisen große Ähnlichkeiten auf /Hruschka23/.

4. Häufig gestellte Fragen und Antworten (FAQ) zum Datenflussdiagramm

Einige Fragen zu den Datenflussdiagrammen werden häufig gestellt – diese werden hier wiedergegeben.

- F: Können Datenflussdiagramme immer eingesetzt werden?

A: In der Basisdarstellung ja, da nur vier Basiselemente verwendet werden. - F: Fallen für die Nutzung von Datenflussdiagrammen Lizenzgebühren an?

A: Nein, die Nutzung ist lizenzkostenfrei. - F: Welche Tools können für die Erstellung von Datenflussdiagrammen verwendet werden?

A: Hierzu gibt es eine Reihe von Softwareprogrammen, eine klare Empfehlung gibt es nicht. Auch die klassischen Office-Programme bieten bereits Möglichkeiten, Datenflussdiagramme zu erstellen.

Haben Sie noch weitere Fragen oder möchten Sie Ergänzungen an der FAQ vornehmen? Am besten schreiben Sie mir hierzu eine E‑Mail an: kontakt@peterjohann-consulting.de.

A. Präsentationen, Literatur und Weblinks

A.1 Präsentationen

Das Datenflussdiagramm wird in der Präsentation zum → Prozessmanagement kurz beschrieben.

| Inhalt | Typ |

|---|---|

| Prozessmanagement – Eine Einführung (BPM-Basispräsentation) | |

A.2 Literatur

- /BBG15/ → IIBA: A Guide to the → Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide), International Institute of Business Analysis, Marietta, Georgia 3rd Edition 2015, ISBN 978–1‑927584–02‑6

- /BBG17‑d/ IIBA: BABOK v3: Leitfaden zur Business-Analyse BABOK Guide 3.0, Dr. Götz Schmidt, Wettenberg 2017, ISBN 978–3‑945997–03‑1

- /Hruschka23/ Peter Hruschka: Business Analysis und → Requirements Engineering. Prozesse und Produkte nachhaltig verbessern, Hanser, München 3. Auflage 2023, ISBN 978–3‑446–47692‑9

- /IREB21/ siehe /Pohl21/

- /Krypczyk21/ Veikko Krypczyk, Elena Bochkor: Handbuch für Softwareentwickler. Das Standardwerk für professionelles → Software Engineering, Rheinwerk, Bonn 2. Auflage 2021, ISBN 978–3‑8362–7977‑2

- /Pohl21/ auch /IREB21/ Klaus Pohl, Chris Rupp: Basiswissen Requirements Engineering: Aus- und Weiterbildung nach IREB-→ Standard zum Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level, dpunkt, Heidelberg 5. Auflage 2021, ISBN 978–3‑86490–814‑9

- /PBG17‑d/ Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Project Management Institute, Philadelphia, Pennsylvania Sechste Ausgabe 2017, ISBN 978–1‑62825–188‑3

- /PBG21‑d/ Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) und Der Standard für das → Projektmanagement, Project Management Institute, Philadelphia, Pennsylvania Siebte Ausgabe 2021, ISBN 978–1‑62825–695‑6

- /PMI-Process-Groups23‑d/ Project Management Institute: Prozessgruppen. Ein Praxisleitfaden, Project Management Institute, Philadelphia, Pennsylvania 2023, ISBN 978–1‑62825–796‑0

- /Starke24/ Gernot Starke: Effektive Softwarearchitekturen. Ein praktischer Leitfaden, Hanser, München 10. Auflage 2024, ISBN 978–3‑446–47672‑1

A.3 Weblinks

- /#IREB-Glossar-25/ IREB – International Requirements Engineering Board: Querverweis zum aktuellen Glossar des IREB (deutsch, englisch, pdf-Datei)

- /#Wiki-Datenflussdiagramm/ Datenflussdiagramm in der deutschen Wikipedia

Legende zu den Weblinks

/ / Verweis auf eine Website (allgemein)

/*/ Verweis auf eine Website, die als Ergänzung zu einem Buch dient

/#/ Verweis auf ein einzelnes Thema auf einer Website

/#V/ Verweis auf ein Video auf einer Website

Letzte Aktualisierung: 12.09.2025 © Peterjohann Consulting, 2005–2025