Management-Zusammenfassung dieses Beitrags:

Die Bedeutung des Schätzens von Aufwänden, Dauern und Kosten bei der Planung und Umsetzung von Projekten ist unbestrittenermaßen sehr hoch. Dennoch treten in der Praxis Probleme mit Schätzergebnissen auf, die selten aus der mangelnden oder falschen Anwendung von Werkzeugen und Methoden resultieren, sondern oftmals das Resultat von nicht-abgestimmten Schätzprozessen sind.

In diesem Beitrag wird das Schätzen von Aufwänden in (klassischen) Projekten beschrieben.

Folgenden Fragestellungen sind beim Schätzen in Projekten essenziell:

- Was wird geschätzt? In der Regel sind dies Aufwand, Dauer und Kosten

- Wie wird geschätzt? Hierzu gibt es einige Schätzmethoden

- Wie wird nach der Schätzung mit den Schätzergebnissen umgegangen? In der Regel fließen im Planungsprozess die Schätzergebnisse in die Projektplanung ein und lösen damit das operative Projektcontrolling aus. Schätzergebnisse können und sollten auch zum Projektabbruch führen, wenn klar ist, dass die Projektziele nicht mehr erreicht werden können

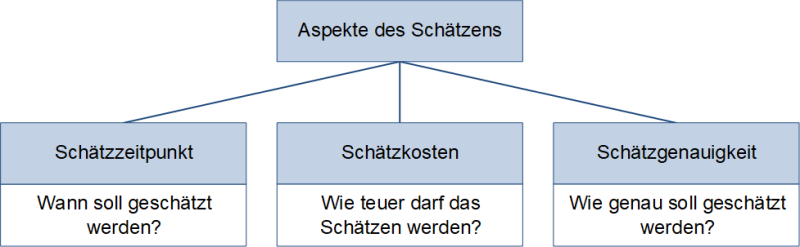

Generell sollte immer eine Schätzplanung in Projekten vorgenommen werden, die folgende drei Aspekte berücksichtigt (Abbildung 0.1):

- Wann soll geschätzt werden?

- Wie teuer darf das Schätzen werden?

- Wie genau soll geschätzt werden?

Abbildung 0.1: Wesentliche Aspekte der Schätzplanung

Auch für das Schätzen müssen Aufwände und Kosten eingeplant und genehmigt werden. In der Praxis wird dieser Aspekt häufig vernachlässigt, denn “das Management benötigt genaue Schätzungen”.

Wo kann ich Sie unterstützen?

Falls Sie den Eindruck haben, dass das Schätzen in Ihren Projekten überprüft oder verbessert werden sollte, stehe ich Ihnen mit meinem Know-how zur Verfügung.

1. Einleitung und Grundlagen

1.1 Definitionen

Die DIN 69901–5:2009 /DIN20/ definiert die Aufwandsschätzung wie folgt:

“Aufwandsschätzung — effort estimation: Einmalige oder wiederholte Schätzung von Kosten, Zeit und / oder Ressourcenbedarf, insbesondere für zukünftige Vorgänge, Arbeitspakete oder Projekte.”

Das → PMI schreibt zur Schätzung /PBG21‑d/:

“Schätzung / Estimate. Eine quantitative Bewertung des wahrscheinlichen Betrags oder Ergebnisses einer Variablen, wie Kosten, Ressourcen, Aufwand oder Dauer eines Projekts.“

und zu den Schätzmethoden:

“Schätzmethoden / Estimating Methods. Methoden zur Ermittlung der ungefähren Arbeitsmenge, Zeit oder Kosten eines Projekts.”

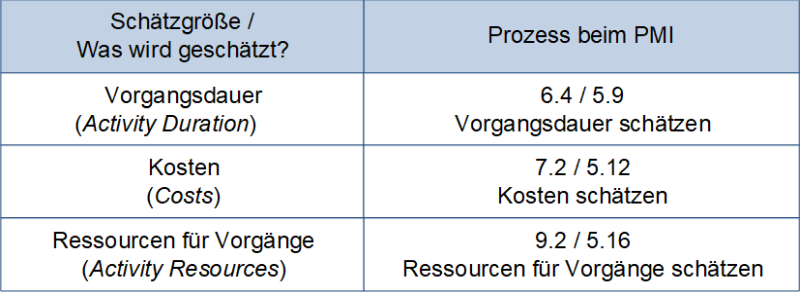

Beim PMI werden für das Schätzen drei Prozesse beschrieben, die Dauer (beim PMI: Vorgangsdauer), Kosten und Aufwand (beim PMI: Ressourcen für Vorgänge) ermitteln (Abbildung 1.1). Die Nummern bei den Prozessen in Abbildung 1.1 sind die Prozessnummern im /PBG17‑d/ bzw. /PMI-Process-Groups23‑d/.

Abbildung 1.1: Die drei Prozesse zum Schätzen beim PMI /PBG17‑d, PMI-Process-Groups23‑d/

In der Wikipedia steht zur Aufwandsschätzung in der Softwaretechnik /#Wiki-Schätzen/:

“Aufwandsschätzung oder ‑abschätzung oder Kostenschätzung ist in der Softwaretechnik ein Bestandteil der Planung eines Softwareprojekts oder eines Arbeitspaketes. Dabei wird geschätzt, wie viele Personen und wie viel Zeit für die einzelnen Arbeitsschritte oder Programmteile notwendig sind, welche Ressourcen gebraucht werden und was es letztlich kostet. Kosten, Termine und benötigte Ressourcen sind die Grundlage für ein Angebot oder für eine Entscheidung, ob, wie und wann ein Softwareprojekt oder Arbeitspaket davon gemacht wird.”

Zur Schätzung (allgemein) wird in der Wikipedia definiert /#Wiki-Schätzung/:

“Unter Schätzung versteht man die genäherte Bestimmung von Zahlenwerten, Größen oder Parametern durch Augenschein, Erfahrung oder statistisch-mathematische Methoden. Das Ergebnis einer Schätzung weicht im Regelfall vom wahren Wert ab.”

Schreibweisen und Sprechweisen:

- Schätzungen oder Schätzen beschreiben Tätigkeiten, aus denen Schätzergebnisse resultieren, die in der Regel schriftlich festgehalten werden (in Dokumenten)

- In diesem Beitrag wird der Begriff Schätzmethode verwendet (und nicht Schätzverfahren oder Schätztechnik)

- Der Begriff Aufwandsschätzung wird in diesem Beitrag mit zwei “s” geschrieben; die Schreibweise Aufwandschätzung mit nur einem “s” wird nicht genutzt

1.2 Abgrenzung: Schätzen, Vermuten, Raten, Planen, Ermitteln und Berechnen

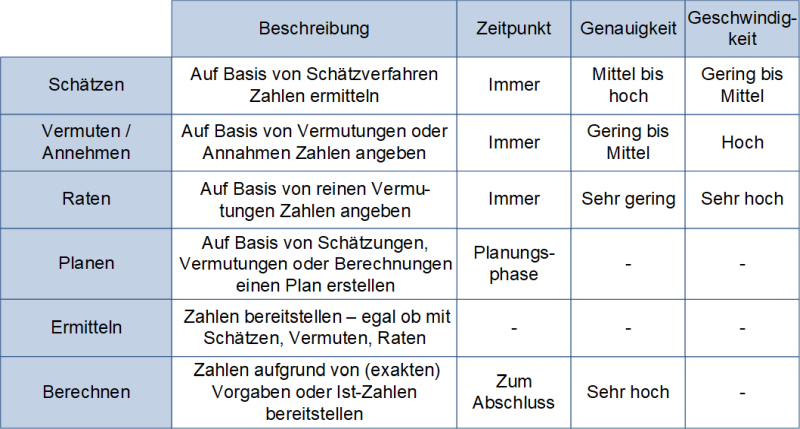

Schätzen darf nicht verwechselt werden mit anderen Tätigkeiten, die dazu dienen, (vorab) Aussagen über den (benötigten) Aufwand eines Projekts zu bekommen. Hier werden dann Begriffe wie vermuten, → raten, planen, ermitteln oder berechnen verwendet. In Abbildung 1.2 sind diese Begriffe gegenübergestellt.

Abbildung 1.2: Schätzen, Vermuten, Raten, Planen, Ermitteln und Berechnen

1.3 Richtiges Schätzen

Unter “richtigem Schätzen” wird in diesem Beitrag das Schätzen unter richtigem Einbeziehen der passenden Schätzmethoden verstanden. Der Schätzfehler / die Schätzabweichung kann auch bei richtigem Schätzen groß sein. Daher wird häufig neben der Schätzung ein Abweichungsintervall angegeben, welches die mögliche Abweichung des Ergebnisses von der Schätzung angibt.

Beispiel:

“Es wird angenommen, dass die Umsetzung des Produkts 12.600 Stunden Aufwand erfordert, 18 Monate dauert und 2,7 Millionen Euro kostet. Eine Abweichung von +50 % nach oben oder ‑10 % nach unten ist bei jeder der drei Größen möglich.”

Wenn die mögliche Abweichung zu groß erscheint, so kann weiter “untersucht” und geschätzt werden.

Aussage:

“Eine Schätzung ist keine Zusage, sondern eine Annahme mit einem Risiko.”

1.4 Die Kosten des Schätzens

Schätzen kostet Zeit und Geld. Daher sollte das Schätzen selbst geplant werden, um einen möglichst großen Nutzen zu erzielen. Für größere Projekte bietet sich ein dreistufiges Testverfahren an (Abbildung 1.3), welches auf den drei ersten Phasen (Initialisierung, Definition, Planung) meines Standard-Phasenmodells basiert.

Abbildung 1.3: Ein auf Projektphasen basierendes, dreistufiges Schätzverfahren

Generell ist zu beachten:

- Wenn ein Projekt — beispielsweise aus strategischen oder rechtlichen Gründen — durchgeführt werden muss, so sind detaillierte Schätzungen von untergeordneter Bedeutung, da ein Abbruch des Projekts nicht möglich ist

- Je kleiner die Laufzeit eines Projekts, umso weniger muss geschätzt werden

Beispiel:

Wenn in der Vorprojektphase eine Abschätzung der Größenordnung erfolgen soll, so bringt es wenig, das Schätzen in einer “großen Runde mit vielen Experten” durchzuführen, da oftmals die Grundlagen (wie die Unterteilung in Teilprojekte und Arbeitspakete) fehlen.

1.5 Psychologische Aspekte des Schätzens

Wenn für die Schätzung Experten herangezogen werden und diese eine Schätzung abgegeben haben, so ist diese gültig und sollte nicht durch das Management korrigiert werden. Denn idealerweise sind die Schätzexperten auch diejenigen, die das abgeschätzte Objekt selber umsetzen oder die Verantwortung für die Umsetzung tragen.

Der Umgang mit einem Schätzpuffer sollte vorab geklärt werden: Sollen Pufferzeiten eingerechnet werden oder nicht? Und wenn ja: Wann soll der Puffer hinzugefügt werden und wie ist er mit der Abweichung / mit dem Abweichungskorridor zu verrechnen?

2. Schätzzeitpunkte und Genauigkeit

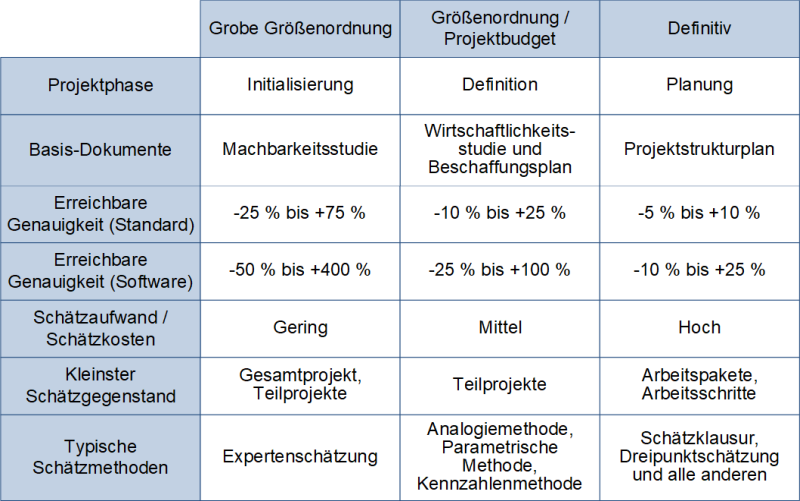

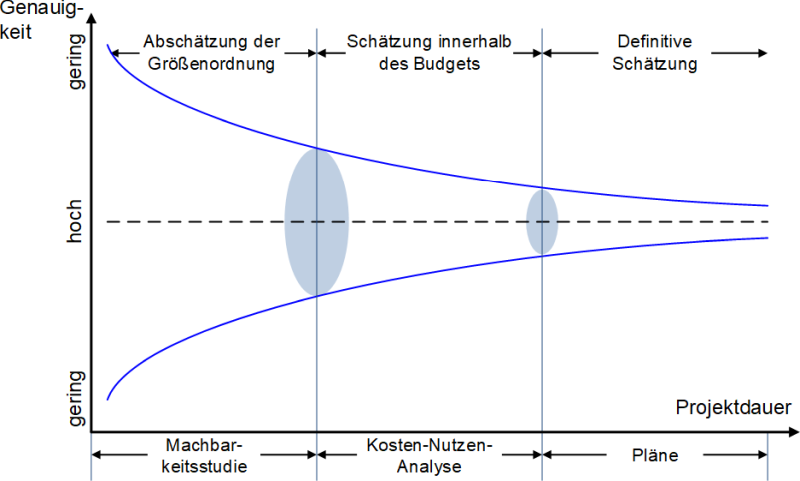

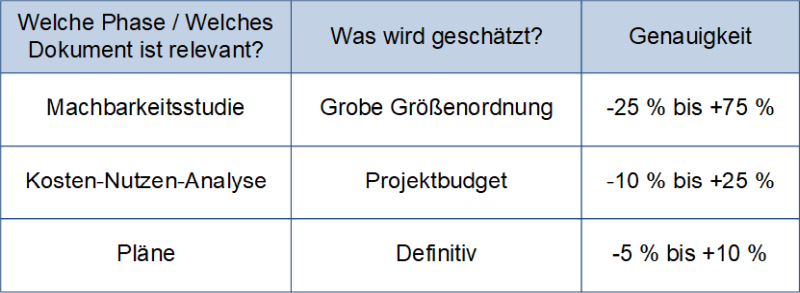

Im Laufe eines Projekts wird zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit unterschiedlicher Genauigkeit geschätzt (Abbildung 2.1). Typischerweise sollten mindestens zu folgenden drei Zeitpunkten Schätzungen vorgenommen werden:

- Vor Beginn des Projekts wird mit der Machbarkeitsstudie abgeschätzt, welcher Größenordnung (“Rough Order Magnitude – ROM”) das Gesamtprojekt zuzuordnen ist

- Bei der Ausarbeitung des Projekts wird meistens eine Kosten-Nutzen-Analyse (als Teil der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung) vorgenommen, über die das Projektbudget festgelegt wird

- Erst mit Projektstart und der Erstellung der konkreten Pläne (wie dem Projektstrukturplan – → PSP) kommt es zur definitiven Schätzung auf Basis der → Arbeitspakete

Abbildung 2.1: Der “Korridor der Unsicherheit” (nach /Kerzner08/)

Die nachfolgende Tabelle (Abbildung 2.2) gibt die Größenordnung der Abweichungen in den einzelnen Schätzphasen wieder.

Abbildung 2.2: Abschätzungen der Größenordnung (nach /Kerzner08/)

Achtung:

Genaues Schätzen kostet Geld. Wenn die Kosten für eine genauere Schätzung (als die bislang vorliegende) höher sind als der erwartete Nutzen, so sollte keine genauere Schätzung durchgeführt werden.

Anmerkung:

Statt “Abschätzung der Größenordnung” findet sich auch der Begriff “Abschätzen der Hausnummer” oder im englischen Sprachraum “Ballpark Estimate”.

3. Das Schätzen auf Basis des Projektstrukturplans

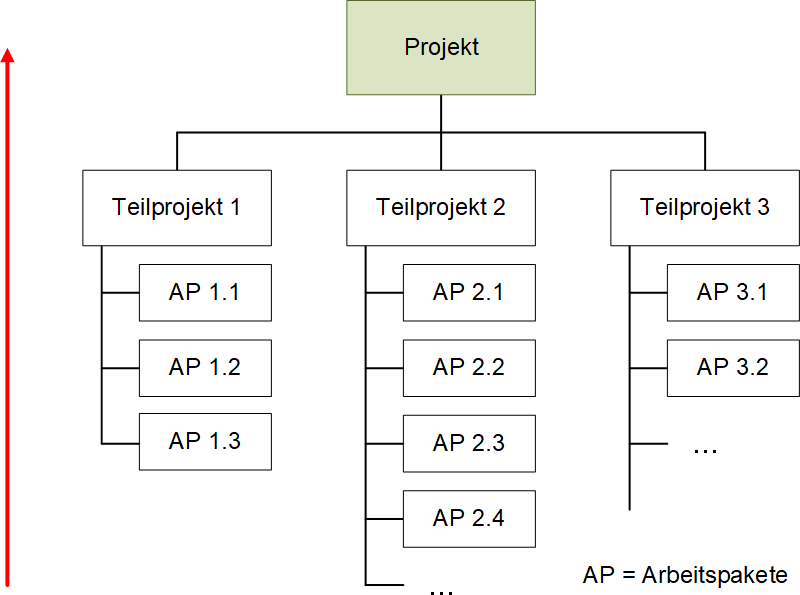

Generell wird der Aufwand für die Umsetzung eines Projekts während der Planung mit Hilfe des Projektstrukturplans geschätzt. Dazu werden für die einzelnen Arbeitspakete Aufwand, Dauer und Kosten ermittelt. Durch Aufsummierung (Bottom-up) ergibt sich dann der Gesamtaufwand für das Projekt (Abbildung 3.1). Voraussetzung für diese Feinschätzung ist eine genaue Beschreibung der Arbeitspakete.

Abbildung 3.1: Der Projektstrukturplan und die Bottom-up-Summierung

Das PMI definiert die Bottom-up-Schätzung folgendermaßen /PMG-BA17/:

“Bottom-Up Estimating. A method of estimating duration or cost by aggregating the estimates of the lower-level components.”

4. Die wesentlichen Schätzmethoden zur Aufwandsermittlung

Die Bezeichnungen der verschiedenen Schätzmethoden variieren in der Literatur und auch in der Praxis sehr stark: Eine Auswahl der Bezeichnungen für Schätzmethoden ist in Abbildung 4.1 dargestellt. Die farbig dargestellten Schätzmethoden und Schätz-Vorgehensweisen werden in diesem Kapitel einzeln mit jeweiligen Stärken und Schwächen vorgestellt.

Abbildung 4.1: Schätzen: Methoden und Begriffe

Folgende Schätzmethoden werden in den nächsten Abschnitten vorgestellt:

- Die Expertenschätzung

- Die Analogiemethode

- Die Kennzahlenmethode

- Die Parametrische Methode

- Die Dreipunktschätzung

- Die Schätzklausur

4.1 Die Expertenschätzung

Bei dieser Methode werden Schätzungen von einem (oder mehreren) Experten vorgenommen. Die Basis ist das “Bauchgefühl” des Experten, der sich auf dem Gebiet auskennt. Dies dürfte die am weitesten verbreitete Schätzmethode sein.

Typischerweise wird sie bei der (Erst-)Schätzung von Arbeitspaketen eingesetzt: Dort sollte der Arbeitspaketverantwortliche die Schätzung vornehmen.

Stärken:

- Sehr schnell

- Quasi immer möglich

Schwächen:

- Schwer überprüfbar; Überprüfung führt schnell zu persönlichen Angriffen

- Nur für “homogene” Gebiete einsetzbar

- Eventuell durch persönliche Vorlieben geprägt

4.2 Die Analogiemethode

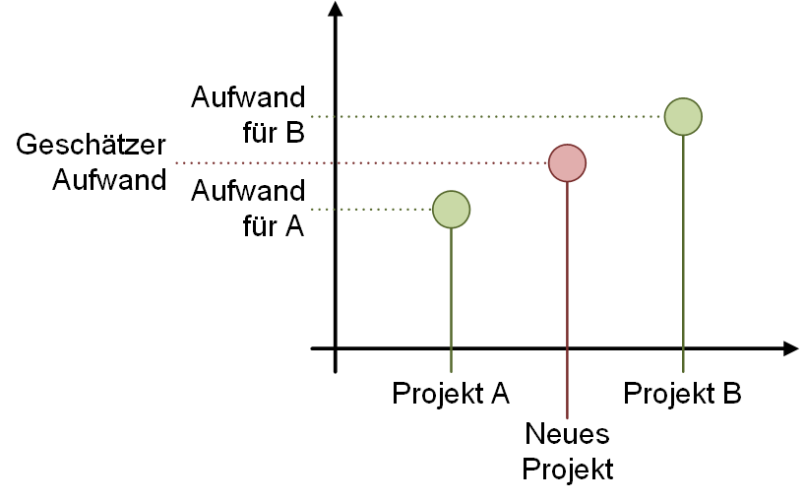

Aus bereits beendeten Projekten (mit entsprechender Ähnlichkeit) werden durch Analogieschlüsse die Schätzgrößen abgeleitet. Beispielhaft sind in Abbildung 4.2 zwei abgeschlossene Projekte A und B dargestellt, die eine Ähnlichkeit mit einem neuen Projekt aufweisen. Der Aufwand für das neue Projekt dürfte dann ungefähr so groß sein wie der Aufwand für die abgeschlossenen Projekte.

Abbildung 4.2: Schätzen: Die Analogiemethode

Stärken:

- Sehr schnelle Methode

- Gut kommunizierbar

Schwächen:

- Setzt vergleichbare Projekte voraus

- Mit Unsicherheiten behaftet, da subjektiv

- Unter Umständen schwer nachvollziehbar

4.3 Die Kennzahlenmethode

Aus abgeschlossenen Projekten werden Kennzahlen abgeleitet, die dann in neuen Projekten herangezogen werden (z.B. prozentuale Verteilung des Gesamtaufwands auf die einzelnen → Projektphasen).

Als Kurzformel wird oftmals “Menge * Dauer” oder “Menge * Preis” genannt.

Das “Wändestreichen” ist das bekannteste Beispiel:

“Wenn man für das Streichen von 100 m² Wand 2 Stunden benötigt, wie lange benötigt man dann für 1.000 m²?”

Stärken:

- Bei “guten Kennzahlensystemen” ergeben sich gute Ergebnisse

Schwächen:

- Die Kennzahlen sind zumeist nur auf einen Bereich beschränkt

4.4 Die Parametrische Methode

“Parametrische Schätzverfahren oder auch algorithmische Schätzverfahren sind Verfahren, die aus empirischen Daten zu ermitteln versuchen, welche Parameter auf den Projektaufwand und auf die Projektlaufdauer Auswirkungen haben und diese in einen mathematischen Zusammenhang bringen.”

/#GPM-Parameter-Schätzung/

In der Softwareentwicklung wird die parametrische Methode häufiger bei großen Projekten eingesetzt, denn es gibt hier etablierte Ansätze wie das CoCoMo-Modell(, welches hier aber nicht vorgestellt wird).

Stärken:

- Hohe Genauigkeit, wenn die Anwendung möglich ist

Schwächen:

- Eventuell hoher Aufwand zur Erstellung der Parameter

4.5 Die Dreipunktschätzung

Die Dreipunktschätzung oder PERT-Schätzung (aus der Program Evaluation & → Review Technique stammend) basiert auf (Experten-)Schätzungen, indem ein optimistischer, ein realistischer und ein pessimistischer Schätzwert als Basis herangezogen werden. Der Dreipunktschätzwert ergibt sich als Mittelwert dieser Werte, wobei der realistische, mittlere Wert vierfach gewichtet wird.

Folgende Gleichung ergibt den Schätzwert:

Schätzwert = (oW + 4*mW + pW) / 6

- pW = pessimistischer Wert

- mW = realistischer, mittlerer Wert

- oW = optimistischer Wert

Stärken:

- Allgemein anerkannte Methode, wird nicht angezweifelt

Schwächen:

- Es sind mehrere (Experten und) Expertenschätzungen notwendig

4.6 Die Schätzklausur

In einer Schätzklausur werden Experten zusammengezogen, die sich dann mit Schätzungen eines kompletten Themas (im Allgemeinen eines Projekts) auseinandersetzen. Eine Schätzklausur wird in der Regel unmittelbar mit oder nach der Erstellung des Projektstrukturplans durchgeführt und dauert üblicherweise mehrere Stunden. Wie dabei die Schätzungen durchgeführt werden, ist hierüber nicht festgelegt, jedoch wird vielfach die Delphi-Methode /#Wiki-Delphi-Methode/ eingesetzt.

Die DIN 69901–3:2009 /DIN20/ definiert die fünf Ablaufschritte einer Schätzklausur wie folgt:

- Auswahl der Experten, welche die Schätzung durchführen;

- Verteilung der Informationen an die Experten;

- (Vorab-)Schätzung des Aufwands durch die Experten;

- Gemeinsame Durchsprache der Schätzergebnisse, insbesondere von Abweichungen (Achtung, auch bei Prämissen und Annahmen);

- Festlegung des gemeinsam getragenen Schätzergebnisses sowie der gemeinsamen Prämissen.

Stärken:

- Wenn die Schätzklausur gut organisiert ist, führt dies zu sehr guten Ergebnissen

Schwächen:

- Hoher Aufwand

5. Das Schätzen in der Nachbereitung / Nachbetrachtung

Wenn Schätzungen erfolgt sind, so können die Schätzergebnisse verwendet werden. Nach der Fertigstellung einzelner Arbeitspakete kann dann über einen Soll-Ist-Vergleich festgestellt werden, wie gut die einzelnen Schätzungen waren. Hieraus können Erkenntnisse gewonnen werden, die dann wiederum in weitere Schätzungen — für weitere Arbeitspakete oder andere Projekte — einfließen können.

Beispiel:

Nach der Umsetzung der ersten 20 von insgesamt 100 Arbeitspaketen stellen Sie fest, dass eine systematische Abweichung von 25 % (nach oben) zu erkennen ist. Die Ursache ist überall gleich (und kann nicht geändert werden) — es werden weitere 40 Arbeitspakete davon betroffen sein. Daher könnten Sie die Abschätzungen für diese 40 Arbeitspakete anpassen. Aber Achtung: Das Anpassen der Schätzungen zieht Planungsänderungen mit einer neuen Baseline nach sich und sollte nicht ohne Rücksprache mit den Schätzern / Arbeitspaketverantwortlichen geschehen.

6. Lektionen zum Schätzen nach Wiegers

Wiegers /Wiegers21/ benennt — neben weiteren Lektionen — folgende Regeln zum Schätzen (für → Projektmanager):

- “Geben Sie niemandem eine spontane Schätzung

- Sie sind in einer besseren Verhandlungsposition, wenn Sie Daten für Ihre Argumentation haben

- Solange Sie Ihre Schätzungen nicht aufzeichnen und mit den tatsächlich eingetretenen Ereignissen vergleichen, werden Sie immer nur raten, statt zu schätzen

- Ändern Sie eine Schätzung nicht, je nachdem, was der Empfänger hören möchte”

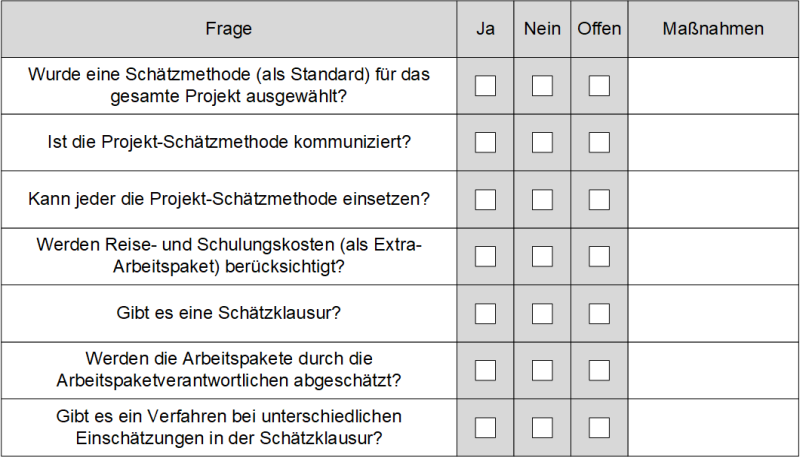

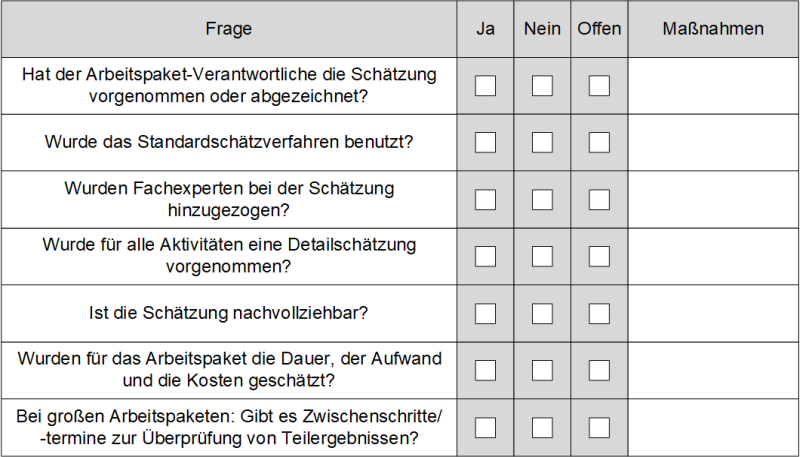

7. Checklisten für das Schätzen in Projekten

Generell sollten folgende Fragen zu Beginn eines Projekts gestellt (und beantwortet) werden:

- Kann das Schätzen in Projekten überhaupt durchgeführt werden / sind die Grundvoraussetzungen und übergreifende Standards vorhanden?

- Wurden / Werden die Arbeitspakete richtig geschätzt?

Die beiden nachfolgenden Checklisten (Abbildungen 7.1 und 7.2) helfen bei der Beantwortung dieser Fragen.

Abbildung 7.1: Checkliste: Gibt es übergreifende Standards zur Aufwandsschätzung?

Abbildung 7.2: Checkliste: Wurde das Arbeitspaket richtig geschätzt?

8. Häufig gestellte Fragen und Antworten (FAQ) zum Schätzen in Projekten

Einige Fragen zum Schätzen in Projekten werden häufig gestellt – diese werden hier wiedergegeben und beantwortet.

- F: Welches ist die passende Schätzmethode für ein Projekt?

A: Dies hängt von der Aufgabenstellung, dem Zeitpunkt und von der (umgebenden) Organisation ab und kann daher nicht pauschal beantwortet werden. - F: Kann man auf das Schätzen in Gänze verzichten?

A: Wenn man in klassischen Projekten arbeitet nein, denn dann würde es nicht möglich sein, den Projektplan mit dem Termin‑, Ressourcen- und Kostenplan zu erstellen.

Haben Sie noch weitere Fragen oder möchten Sie Ergänzungen an der FAQ vornehmen? Am besten schreiben Sie mir hierzu eine E‑Mail an: kontakt@peterjohann-consulting.de.

A. Präsentationen, Literatur und Weblinks

A.1 Meine öffentliche Präsentation zum Schätzen in Projekten

Die Präsentation ist in Teilen deckungsgleich mit der Darstellung auf dieser Webseite und kann für eine “Schnelldarstellung” genutzt werden.

| Inhalt | Typ |

|---|---|

| Projektmanagement: Schätzen (von Aufwänden) – Eine Übersicht | |

A.2 Literatur

- /DIN20/ DIN: Projektmanagement. Netzplantechnik und Projektmanagementsysteme. DIN-Taschenbuch 472, Beuth, Berlin 4. Auflage 2020, ISBN 978–3‑410–30000‑7

- /Ebert07/ Christof Ebert, Reiner Dumke: Software Measurement: Establish, Extract, Evaluate, Execute, Springer, Berlin 2007, ISBN 978–3‑540–71648‑8

- /GPM19/ Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement: Kompetenzbasiertes Projektmanagement (PM4), → GPM, Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement, Nürnberg 2019, ISBN 978–3‑924841–77‑5

- /Jakoby21/ Walter Jakoby: Projektmanagement für Ingenieure: Ein praxisnahes Lehrbuch für den systematischen Projekterfolg, Springer Vieweg, Wiesbaden 5. Auflage 2021, ISBN 978–3‑658–32790‑3

- /Hummel11/ Oliver Hummel: Aufwandsschätzungen in der Software- und Systementwicklung kompakt, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2011, ISBN 978–3‑8274–2751‑9

- /Kerzner08/ Harold Kerzner: Projektmanagement – Ein systemorientierter Ansatz zur Planung und Steuerung, mitp, Bonn 2. Auflage 2008, ISBN 978–3‑8266–1666‑2

- /McConnell06/ Steve McConnell: Aufwandschätzung bei Softwareprojekten. Softwareschätzung ist kein Buch mit sieben Siegeln, Microsoft Press Deutschland, München 2006, ISBN 978–3‑86645–612‑9

- /Parthas07/ M.A. Parthasarathy: Practical Software Estimation: Function Point Methods for Insourced and Outsourced Projects, Addison-Wesley Longman, Amsterdam 2007, ISBN 978–0‑321–43910‑9

- /Patzak17/ Gerold Patzak, Günter Rattay: Projektmanagement. Projekte, Projektportfolios, Programme und projektorientierte Unternehmen, Linde, Wien 7. Auflage 2017, ISBN 978–3‑7143–0321‑6

- /PBG17‑d/ Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Project Management Institute, Philadelphia, Pennsylvania Sechste Ausgabe 2017, ISBN 978–1‑62825–188‑3

- /PBG21/ Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) and The Standard for Project Management, Project Management Institute, Philadelphia, Pennsylvania Seventh Edition 2021, ISBN 978–1‑62825–664‑2

- /PBG21‑d/ Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) und Der Standard für das Projektmanagement, Project Management Institute, Philadelphia, Pennsylvania Siebte Ausgabe 2021, ISBN 978–1‑62825–695‑6

- /PMG-BA17/ Project Management Institute: The PMI Guide to Business Analysis, Project Management Institute, Philadelphia, Pennsylvania 2017, ISBN 978–1‑62825–198‑2

- /PMI-Process-Groups23‑d/ Project Management Institute: Prozessgruppen. Ein Praxisleitfaden, Project Management Institute, Philadelphia, Pennsylvania 2023, ISBN 978–1‑62825–796‑0

- /Poensgen12/ Benjamin Poensgen: Function-Point-Analyse: Ein Praxishandbuch, dpunkt, Heidelberg 2. Auflage 2012, ISBN 978–3‑89864–762‑5

- /Wiegers21/ Karl Wiegers: Software Development Pearls. Lessons from Fifty Years of Software Experience, Addison-Wesley Professional, Boston, Massachusetts 2021, ISBN 978–0‑13–748777‑6

A.3 Weblinks

- /#Wiki-Delphi-Methode/ Delphi-Methode in der deutschen Wikipedia

- /#Wiki-Schätzen/ Aufwandsschätzung (Softwaretechnik) in der deutschen Wikipedia

- /#Wiki-Schätzung/ Schätzung in der deutschen Wikipedia

Legende zu den Weblinks

/ / Verweis auf eine Website (allgemein)

/*/ Verweis auf eine Website, die als Ergänzung zu einem Buch dient

/#/ Verweis auf ein einzelnes Thema auf einer Website

/#V/ Verweis auf ein Video auf einer Website

Letzte Aktualisierung: 26.08.2025 © Peterjohann Consulting, 2005–2026

![Agiles Schätzen Klassisches und Agiles Schätzen, (C) Peterjohann Consulting, 2021-[lj]](https://www.peterjohann-consulting.de/_images/peco-agile-agiles-schaetzen-im-vergleich-l.png)

![Schätzen, Vermuten oder Raten? (Estimating, Assuming or Guessing?) Schätzen, Vermuten oder Raten?, (C) Peterjohann Consulting, 2022-[lj]](https://www.peterjohann-consulting.de/_images/peco-schaetzen-vermuten-oder-raten-xl.png)

![Prioritäten Die Vorgaben für zeitliche Anordnungen, (C) Peterjohann Consulting, 2020-[lj]](https://www.peterjohann-consulting.de/_images/peco-priorisierung-zeitliche-reihenfolge-einteilung-l.png)

![Priorisieren oder Schätzen? Priorisieren oder Schätzen?, (C) Peterjohann Consulting, 2023-[lj]](https://www.peterjohann-consulting.de/_images/peco-priorisieren-oder-schaetzen-xl.png)

![Das Arbeitspaket in Projekten Ein Phasenmodell für Projekte (mit Rücksprung), (C) Peterjohann Consulting, 2018-[lj]](https://www.peterjohann-consulting.de/_images/peco-pm-phasen-modell-einfach-xl.png)