Management-Zusammenfassung dieses Beitrags:

Das Flussdiagramm (englisch: Flow chart oder Flowchart) ist ein Diagramm, welches der Visualisierung von Prozess- oder Datenflüssen dient, in der Regel mit wenigen Elementen auskommt und daher einfach zu verstehen ist. Es wird in verschiedenen Disziplinen eingesetzt.

In diesem Beitrag wird das Flussdiagramm beschrieben.

Ein Flussdiagramm wird genutzt, um Abläufe, Kontrollflüsse oder Datenflüsse zu visualisieren. Es kann einfach erstellt werden, da es in der Regel mit wenigen Elementen auskommt.

Typische Einsatzgebiete von Flussdiagrammen sind:

- → Prozessmanagement

- → Requirements Engineering

- → Projektmanagement

- → Software Engineering

- → Systems Engineering

1. Einleitung und Grundlagen

1.1 Definitionen

In der Wikipedia wird beim Flussdiagramm auf drei mögliche Ausprägungen verwiesen /#Wiki-Flussdiagramm/:

“Flussdiagramm steht für:

- → Datenflussdiagramm oder Datenflussplan, Ablaufdiagramm für Computerprogramme

- Programmablaufplan, auch Flussdiagramm oder Programmstrukturplan, für Computerprogramme

- Diagramm in der Systemdynamik zur Darstellung kausaler Zusammenhänge, siehe System Dynamics #Quantitative Modelle”.

Das deutsche Wiktionary schreibt kurz zum Flussdiagramm /#Wiktionary-Flussdiagramm/:

“schematische Darstellung des Ablaufs eines Geschehens”.

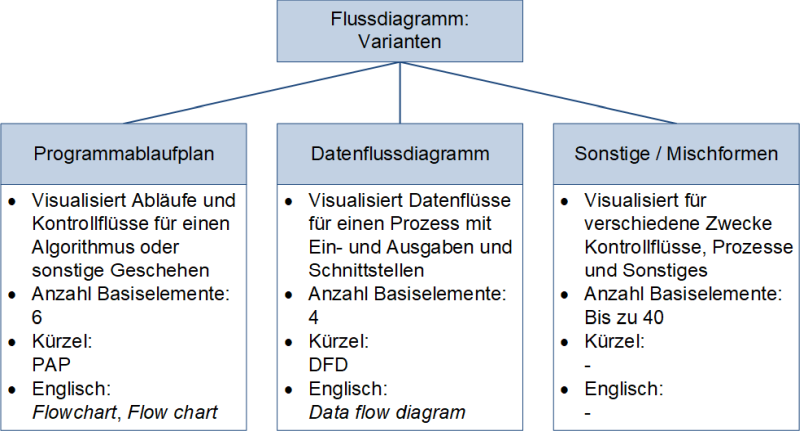

Abbildung 1.1 zeigt die drei Varianten des Flussdiagramms:

- Der Programmablaufplan, der häufig mit dem Flussdiagramm gleichgesetzt wird

- Das Datenflusdiagramm, welches nur vier Basislemente kennt und in verschiedenen Kontexten zum Einsatz kommt

- Sonstige oder Mischformen, die mit zusätzliche Symbolen für spezifische Zwecke eingesetzt werden können

Abbildung 1.1: Flussdiagramm: Varianten

1.2 Die DIN 66001

Die dem Flussdiagramm zugrundeliegende DIN-→ Norm ist die DIN 66001:1983–12 und trägt den Titel “Informationsverarbeitung; Sinnbilder und ihre Anwendung” (englisch: Information processing; graphical symbols and their application) /#DIN-66001/. In der 20 Seiten umfassenden Norm werden insgesamt 26 “Sinnbilder”, also Symbole, benannt und beschrieben, die bei der Erstellung von verschiedenen Flussdiagrammen genutzt werden können. Auch wenn sie 1983 letztmalig aktualisiert wurde, ist sie noch gültig und relevant.

2. Der Programmablaufplan

Der Programmablaufplan wird häufig mit dem Flussdiagramm gleichgesetzt. In der Wikipedia steht dazu /#Wiki-Programmablaufplan/:

“Ein Programmablaufplan (PAP) ist ein Ablaufdiagramm für ein Computerprogramm, das auch als Flussdiagramm (engl. flowchart) oder Programmstrukturplan bezeichnet wird. Es ist eine grafische Darstellung zur Umsetzung eines Algorithmus in einem Programm und beschreibt die Folge von Operationen zur Lösung einer Aufgabe.”

Anmerkung:

- Der Programmablaufplan gehört zu den sieben Qualitätswerkzeugen des Qualitätsmanagements

2.1 Elemente

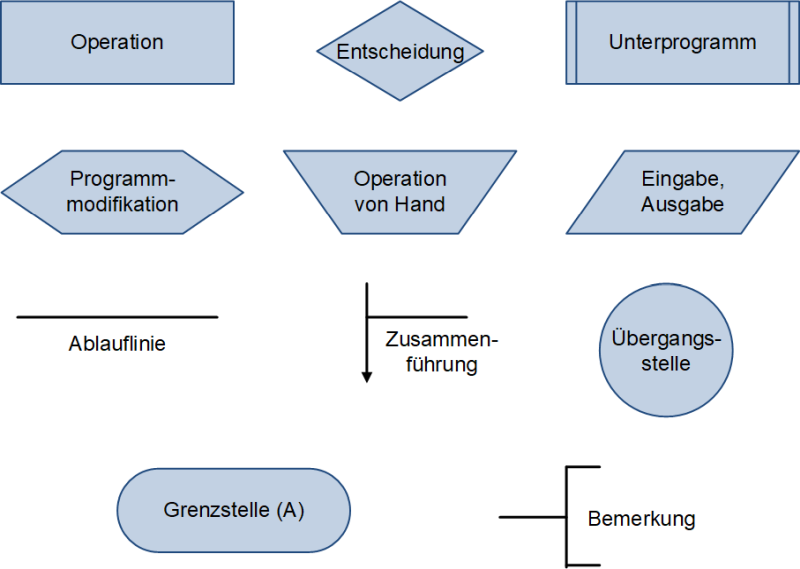

Ein Programmablaufplan kann folgende 11 Basiselemente verwenden (Abbildung 2.1):

- Operation (englisch: Process): Es wird etwas ausgeführt

- → Entscheidung (auch Verzweigung, englisch: Decision): Es muss zwischen verschiedenen Alternativen ausgewählt werden

- Unterprogramm (Predefined Process): Ein Teilbereich des gesamten Programmablaufplans, der (an anderer Stelle) verfeinert werden muss

- Programmmodifikation (Preparation): Es muss von außen etwas eingestellt werden, was den Programmablauf beeinflusst

- Operation von Hand (Manual Operation): Es muss von außen eingegriffen werden

- Eingabe, Ausgabe (Input, → Output): Es wird etwas (von außen) ein- oder ausgegeben

- Ablauflinie (Flow Line): Es wird dieser Linie im Ablauf gefolgt

- Zusammenführung (Junction): Es kommen mehrere Linien zusammen und werden als eine Linie weitergeführt

- Übergangsstelle (Connector): Es wird zu einem anderen Bereich verzweigt

- Grenzstelle (Terminal, Interrupt): Entweder Start (das Programm beginnt hier) oder Ende (das Programm endet hier)

- Bemerkung (Comment, Annotation): Erläuterung zu den einzelnen Elementen in einem Programmablaufplan ohne semantische Bedeutung, nur zur Erläuterung

Abbildung 2.1: Der Programmablaufplan: Basiselemente (aus der DIN 66001)

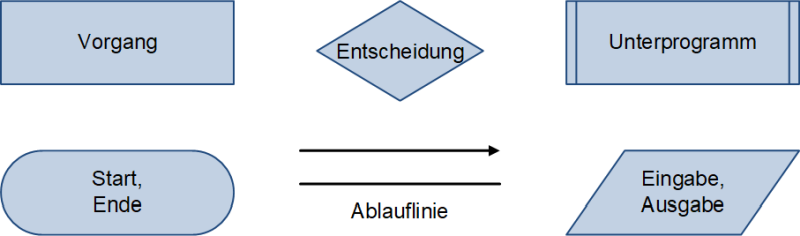

In der Praxis kommen nur wenige der Basiselemente zum Einsatz und werden dabei durch andere Elemente ergänzt. Abbildung 2.2 zeigt einen reduzierten Satz von Basiselementen.

Abbildung 2.2: Der Programmablaufplan: Wesentliche Basiselemente

Die Bezeichnung der Basislemente kann leicht variieren. Abbildung 2.3 zeigt für die wesentlichen Basiselemente die alternativen Bezeichnungen, die ebenfalls verwendet werden können. In der Abbildung ist zudem das Dokumentsymbol hinzugenommen werden, welches in der Praxis häufig genutzt wird. Außerdem ist der Kommentar als ergänzendes Element aufgeführt.

Abbildung 2.3: Der Programmablaufplan: Wesentliche Basiselemente mit Alternativbezeichnungen

2.2 Grundlegende Regeln

Folgende Regeln gelten für Flussdiagramme:

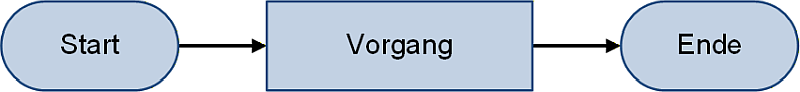

- Jedes Flussdiagramm enthält zumindest 4 Elemente (Abbildung 2.4): Einen Start-Terminator, eine Ablauflinie, einen Vorgang und einen Ende-Terminator

- Der Start-Terminator hat immer genau eine ausgehende Ablauflinie

- Der Ende-Terminator hat mindestens eine eingehende Ablauflinie

- Es gibt es mindestens eine Verbindung von Ablauflinien (mit Zwischenelementen) vom Start-Terminator zum Ende-Terminator

- Man beginnt das Flussdiagramm oben links und führt es dann nach rechts und / oder unten weiter

- Es gibt keine Ablauflinie und auch kein Zwischenelement, welches “in der Luft” endet

- Alle Elemente bis auf die Ablauflinie sind eindeutig beschriftet

- Alle Entscheidungen enthalten genau zwei ausgehende Ablauflinien, die mit “Ja” und “Nein” beschriftet werden

- Farben haben keine Relevanz und können daher beliebig eingesetzt werden. Allerdings werden häufig lediglich die Dokumente und die Anmerkungen farblich anders dargestellt

Abbildung 2.4: Der Programmablaufplan: Minimalversion

2.3 Beispiele

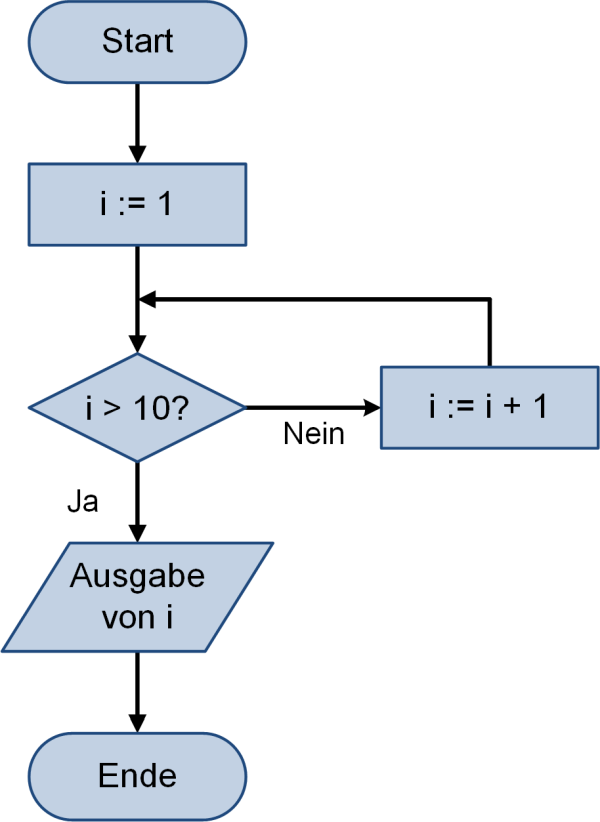

In Abbildung 2.5 ist ein Beispiel für einen einfachen Programmablaufplan dargestellt. Es werden lediglich 5 Basiselemente verwendet. Dieser → Ablaufplan liefert eine Schleife mit 10 Durchläufen, bei dem am Ende die Zahl 11 ausgegeben wird.

Abbildung 2.5: Programmablaufplan — Einfaches Beispiel: Reine Zählschleife

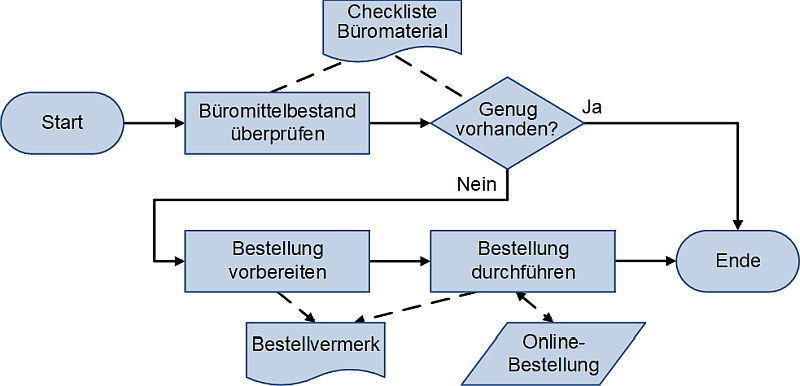

Abbildung 2.6 zeigt ein Beispiel eines Flussdiagramms, bei dem es um einen Prozess “Büromittel auffüllen” geht. Dabei wird zunächst anhand einer Checkliste (“Büromaterial”) geprüft, ob genügend Büromittel vorhanden sind. Wenn ja, so wird der Prozess beendet, wenn nein, so wird eine Bestellung vorbereitet und dann online durchgeführt.

Abbildung 2.6: Flussdiagramm-Beispiel: Prozess “Büromittel auffüllen”

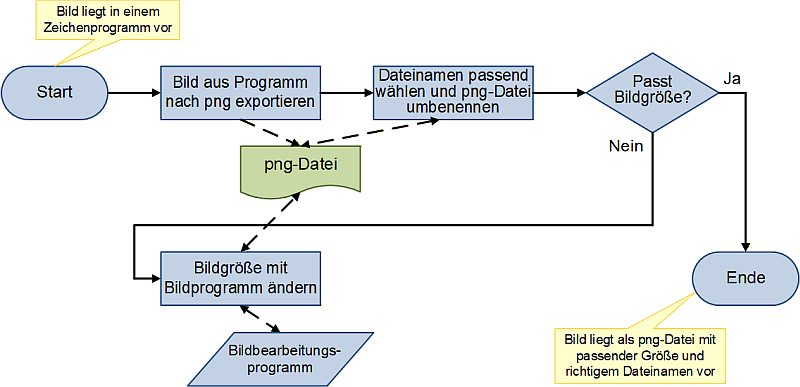

Wenn ein Bild für eine Website bereitgestellt werden muss, so kann das Flussdiagramm-Beispiel in Abbildung 2.7 unterstützen.

Abbildung 2.7: Flussdiagramm-Beispiel: Prozess “Bild für Website bereitstellen”

3. Das Datenflussdiagramm

In der Wikipedia steht zum Datenflussdiagramm /#Wiki-Datenflussdiagramm/:

“Ein Datenflussdiagramm oder Datenflussplan (engl. data flow diagram) stellt die Art der Verwendung, die Bereitstellung und Veränderung von Daten innerhalb eines Programms dar. Es kann auch dazu verwendet werden, den Datenfluss eines Prozesses oder einer → Tätigkeit wiederzugeben (z. B. die Datenverwendung und Veränderung bei der Angebotserstellung in einem Handelsunternehmen). Ein Datenflussdiagramm hat keinen Kontrollfluss, es gibt keine Entscheidungsregeln und keine Schleifen. Die konkreten Operationen auf den Daten können durch einen Programmablaufplan dargestellt werden.”

Das → IREB-→ Glossar definiert das Datenflussdiagramm folgendermaßen /#IREB-Glossar-25/:

“Datenflussdiagramm / Data flow diagram: A diagrammatic representation of a data flow model.

Abbreviation: DFD.“

und

“Datenflussmodell / Data flow model: A model that describes the functionality of a system by activities, data stores and data flows.”

Im BABOK steht /BBG-17‑d/:

“Datenflussdiagramme zeigen, woher Daten kommen, mit welchen Aktivitäten die Daten verarbeitet werden und ob die Ergebnisse der Verarbeitung gespeichert oder von einer anderen Aktivität bzw. einer externen Einheit verwendet werden.”

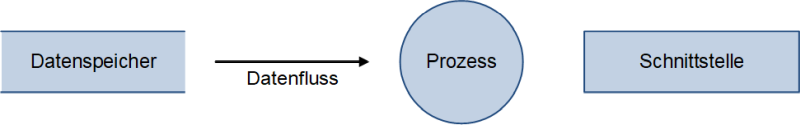

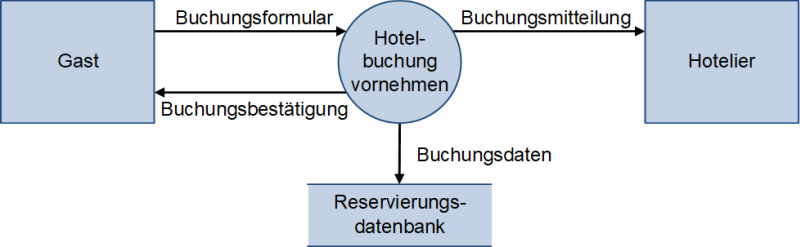

Das Datenflussdiagramm in der einfachen Form kennt nur vier Elemente (Abbildung 3.1). Die vier Elemente sind:

- Datenspeicher (englisch: Data Store): Die Darstellung erfolgt über ein Rechteck, welches oben und unten durch eine Linie begrenzt ist

- Datenfluss (Data Flow): Die Darstellung erfolgt über einen Pfeil

- Prozess (Activity) oder auch Aktivität: Die Darstellung erfolgt über einen Kreis

- Schnittstelle (Interface): Eine Schnittstelle definiert den Übergang zu einem anderen System oder Prozess. Die Darstellung erfolgt über ein Rechteck

Abbildung 3.1: Das Datenflussdiagramm: Basiselemente

Ein Beispiel eines Datenflussdiagramms ist in Abbildung 3.2 zu sehen.

Abbildung 3.2: Das Datenflussdiagramm — Einfaches Beispiel: Hotelbuchung

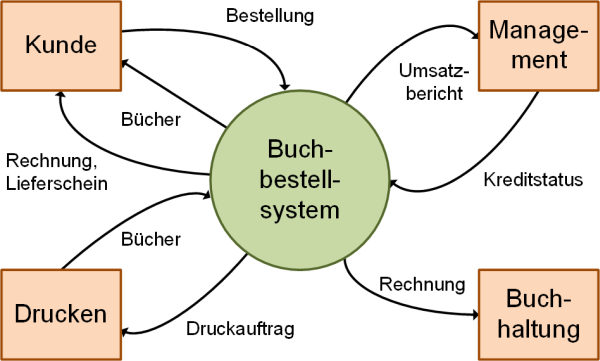

Das Datenflussdiagramm wird auch zur Darstellung von (System-)Kontexten eingesetzt, wobei in der Regel auf den Datenspeicher verzichtet wird. In Abbildung 3.3 ist ein Kontextdiagramm für ein Buchbestellsystem dargestellt.

Abbildung 3.3: Beispiel eines Kontextdiagramms nach /Hruschka23/

Anmerkungen:

- Das Datenflussdiagramm und das Aktivitätsdiagramm der → UML weisen große Ähnlichkeiten auf /Hruschka23/

- Im PMBOK Guide des → PMI /PBG17‑d/ werden die Prozesse über Datenflussdiagramme dargestellt

4. Häufig gestellte Fragen und Antworten (FAQ) zum Flussdiagramm

Einige Fragen zu den Flussdiagrammen werden häufig gestellt – diese werden hier wiedergegeben.

- F: Können Flussdiagramme immer eingesetzt werden?

A: Ja und nein. Auch wenn Flussdiagramme einfach aufgebaut sind, so muss der Umgang damit den potenziell Beteiligten erläutert werden, um ein einheitliches Verständnis herzustellen. - F: Fallen für die Nutzung von Flussdiagrammen Lizenzgebühren an?

A: Nein, die Nutzung ist lizenzkostenfrei. - F: Welche Tools können für die Erstellung von Flussdiagrammen verwendet werden?

A: Hierzu gibt es eine Reihe von Softwareprogrammen, eine klare Empfehlung gibt es nicht. Auch die klassischen Office-Programme bieten bereits Möglichkeiten, Flussdiagramme zu erstellen.

Haben Sie noch weitere Fragen oder möchten Sie Ergänzungen an der FAQ vornehmen? Am besten schreiben Sie mir hierzu eine E‑Mail an: kontakt@peterjohann-consulting.de.

A. Präsentationen, Literatur und Weblinks

A.1 Präsentationen

Das Flussdiagramm wird in der Präsentation zum Prozessmanagement kurz beschrieben.

| Inhalt | Typ |

|---|---|

| Prozessmanagement – Eine Einführung (BPM-Basispräsentation) | |

A.2 Literatur

- /BBG15/ → IIBA: A Guide to the → Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide), International Institute of Business Analysis, Marietta, Georgia 3rd Edition 2015, ISBN 978–1‑927584–02‑6

- /BBG17‑d/ IIBA: BABOK v3: Leitfaden zur Business-Analyse BABOK Guide 3.0, Dr. Götz Schmidt, Wettenberg 2017, ISBN 978–3‑945997–03‑1

- /Hruschka23/ Peter Hruschka: → Business Analysis und Requirements Engineering. Prozesse und Produkte nachhaltig verbessern, Hanser, München 3. Auflage 2023, ISBN 978–3‑446–47692‑9

- /IREB21/ siehe /Pohl21/

- /Krypczyk21/ Veikko Krypczyk, Elena Bochkor: Handbuch für Softwareentwickler. Das Standardwerk für professionelles Software Engineering, Rheinwerk, Bonn 2. Auflage 2021, ISBN 978–3‑8362–7977‑2

- /Pohl21/ auch /IREB21/ Klaus Pohl, Chris Rupp: Basiswissen Requirements Engineering: Aus- und Weiterbildung nach IREB-→ Standard zum Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level, dpunkt, Heidelberg 5. Auflage 2021, ISBN 978–3‑86490–814‑9

- /PBG17‑d/ Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Project Management Institute, Philadelphia, Pennsylvania Sechste Ausgabe 2017, ISBN 978–1‑62825–188‑3

- /PBG21‑d/ Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) und Der Standard für das Projektmanagement, Project Management Institute, Philadelphia, Pennsylvania Siebte Ausgabe 2021, ISBN 978–1‑62825–695‑6

A.3 Weblinks

- /#DIN-66001/ DIN – Deutsches Institut für Normung: DIN 66001. Informationsverarbeitung; Sinnbilder und ihre Anwendung (deutsch)

- /#IREB-Glossar-25/ IREB – International Requirements Engineering Board: Querverweis zum aktuellen Glossar des IREB (deutsch, englisch, pdf-Datei)

- /#Wiki-Datenflussdiagramm/ Datenflussdiagramm in der deutschen Wikipedia

- /#Wiki-Flussdiagramm/ Flussdiagramm in der deutschen Wikipedia

- /#Wiki-Programmablaufplan/ Programmablaufplan in der deutschen Wikipedia

- /#Wiktionary-Flussdiagramm/ Flussdiagramm in dem deutschen Wiktionary

Legende zu den Weblinks

/ / Verweis auf eine Website (allgemein)

/*/ Verweis auf eine Website, die als Ergänzung zu einem Buch dient

/#/ Verweis auf ein einzelnes Thema auf einer Website

/#V/ Verweis auf ein Video auf einer Website

Letzte Aktualisierung: 22.08.2025 © Peterjohann Consulting, 2005–2025