1. Beschreibung

Im → Risikomanagement ist das Erkennen und die Behandlung von möglichen Risiken die zentrale Aufgabe. Dazu werden (in der praktischen Umsetzung) einzelne Risiken in dem Risikoregister (oder auch Risikoliste, seltener Risikokatalog oder Risikoprotokoll genannt) erfasst und pro Einzelrisiko die Wahrscheinlichkeit des Eintretens und die Tragweite für das → Vorhaben (oder Projekt) beschrieben.

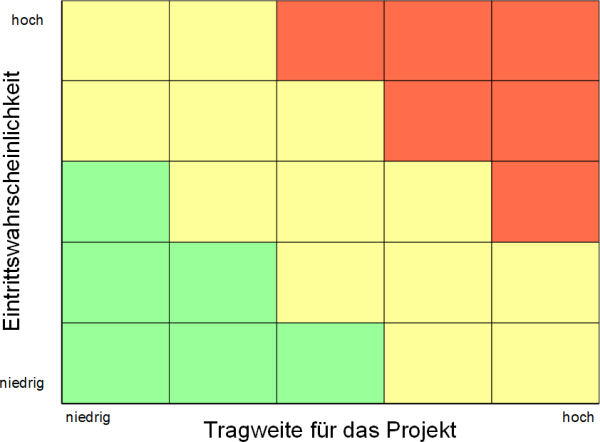

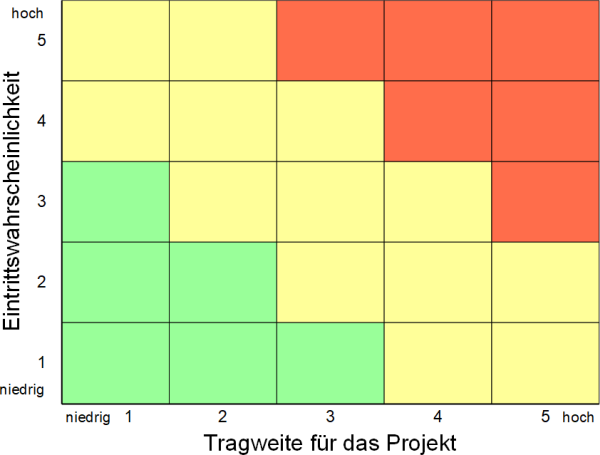

Um die Gesamtrisikosituation schnell erfassen zu können, werden die (wesentlichen) Risiken dann in die Risikomatrix, die mehrere Zeilen und Spalten umfasst, über einzelne Punktmarkierungen eingetragen. Die Risikomatrix kann im nicht-ausgefüllten → Zustand folgendes Aussehen haben (Abbildung 1.1):

Abbildung 1.1: Die Risikomatrix

Die Risiken, die in den …

- grünen Feldern erfasst werden, gelten als wenig kritisch.

- gelben Feldern erfasst werden, gelten als kritisch.

- roten Feldern erfasst werden, gelten als sehr kritisch.

Die Risikomatrix ist ein zentrales Element im → Projektmanagement und wird daher in nahezu jedem Projekt verwendet.

Aber:

- Das Risikomanagement ist eine umfangreiche Disziplin. In Projekten wird häufig ein Risikomanagement-Prozess durchlaufen, der sich unter anderem mit der Erstellung und Befüllung der Risikomatrix beschäftigt

- Obwohl die Risikomatrix einfach zu erklären ist, sollte ihr Einsatz in Unternehmen und Organisationen durch erfahrene Kräfte durchgeführt werden, denn die zugrundeliegenden Planungen und Skalen müssen vorab passend bestimmt werden

2. Anmerkungen und Varianten

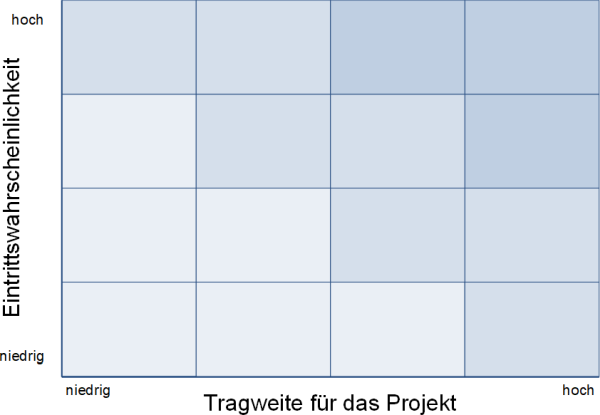

Die Risikomatrix ist in verschiedenen Größen zu finden (typische Anordnungen: 3x3, 4x4, 5x5 oder 6x6). Zudem werden – gerade in der Literatur – häufig statt der Farbdarstellung Blau- oder Grautöne verwendet. Die Bezeichnungen Tragweite und Auswirkungen zur Beschriftung der x‑Achse werden gleichermaßen und synonym verwendet. In diesem Kapitel sind einige Varianten der Risikomatrix wiedergegeben.

In Abbildung 2.1 ist eine 4x4-Risikomatrix mit blauen Farbtönen dargestellt. Auch wenn sie optisch angenehm dezent wirkt, ist sie für den Praxisalltag weniger gut geeignet, da die Farben nicht immer gut auseinandergehalten werden können.

Abbildung 2.1: Risikomatrix: Variante mit blauen Farben

Eine 5x5-Risikomatrix ist in Abbildung 2.2 zu sehen. Wenn auf Farben verzichtet werden muss — beispielsweise, weil mit Schwarz-Weiß-Ausdrucken geabeitet werden muss — kann diese Darstellung zum Einsatz kommen.

Abbildung 2.2: Risikomatrix: Variante in Grautönen

Eine Erweiterung der → Standard-Risikomatrix mit 5x5 Feldern ist in Abbildung 2.3 zu sehen. Es wurden lediglich Zahlen zur Bewertung hinzugefügt, was aber bei der Berechnung des Risikowerts (als Tragweite * Eintrittswahrscheinlichkeit) unterstützt.

Abbildung 2.3: Risikomatrix: Variante mit numerischer Skalierung

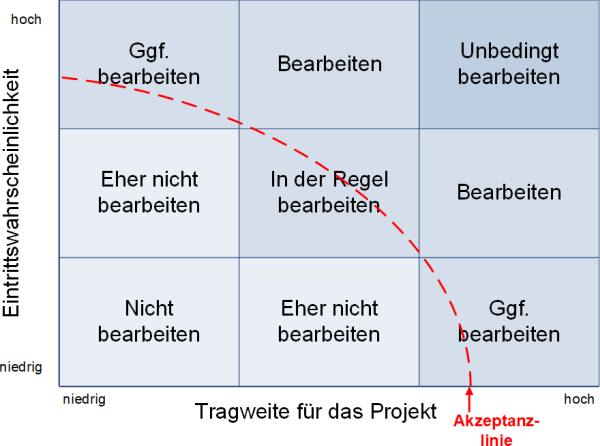

Abbildung 2.4 zeigt eine 3x3-Risikomatrix mit sechs unterschiedlichen Handlungsempfehlungen von “Nicht bearbeiten” bis “Unbedingt bearbeiten”. Diese Risikomatrix mit Handlungsempfehlungen sollte vor dem Start der Risikoermittlung vorliegen.

Abbildung 2.4: Risikomatrix: Variante mit Maßnahmenempfehlung (nach /Rohr06/)

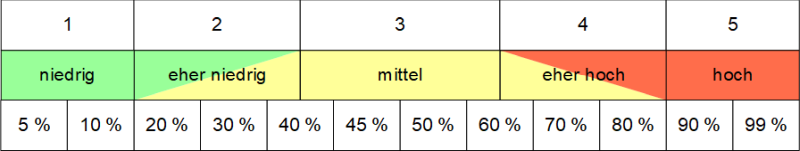

Um die (numerischen) Wahrscheinlichkeiten und Auswirkungen auf die Risikomatrix übertragen, kann eine Skala verwendet werden (Abbildung 2.5).

Abbildung 2.5: Die Risikoskala

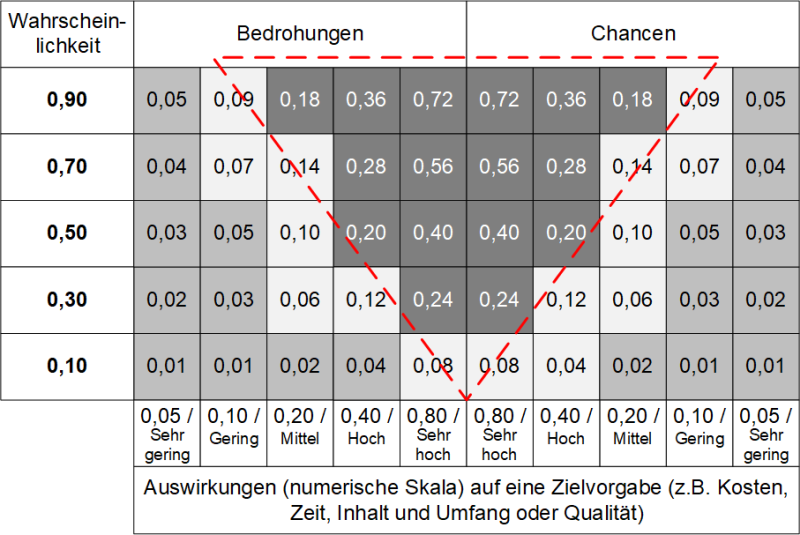

Ergänzt man die Skala um Chancen, die neben den klassischen Risiken ebenfalls erfasst werden könnten, so ergibt sich eine erweiterte Skala, die so aussehen könnte /PBG12/:

Abbildung 2.6: Die Risikoskala (große Variante nach /PBG12/)

Das in Abbildung 2.6 eingezeichnete rote Dreieck umspannt den sogenannten “Arrow of Attention” – den Bereich, in dem sich Risiken (und Chancen) befinden, die besondere Aufmerksamkeit benötigen, da ihre Auswirkungen erheblich sein können.

3. Einsatz

Die Risikomatrix kann in Projekten zur schnellen Visualisierung von Risiken verwendet werden. Dabei werden zunächst die Risiken aus dem Risikoregister auf die Risikomatrix übertragen.

Hierzu folgendes Beispiel:

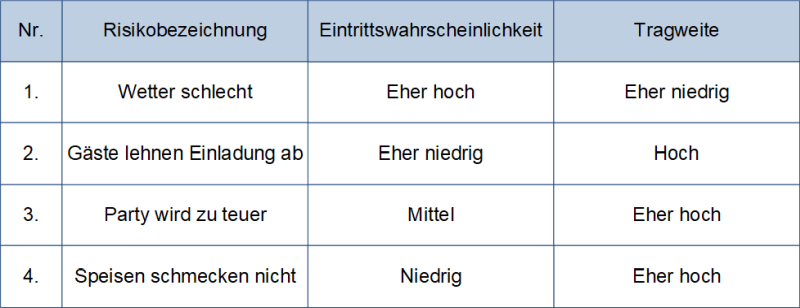

In diesem Projekt geht es darum, eine Sommerparty (in einer Gartenanlage) zu organisieren und auch durchzuführen. Folgende vier Risiken wurden vom Planungsteam im Risikoregister mit ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und Tragweite erfasst:

Abbildung 3.1: Das Risikoregister: Beispiel Sommerparty

Anmerkung:

Auf die exakte Unterscheidung zwischen Ursache – Ereignis – Auswirkung (in Form einer Risikosequenz beschrieben) wurde in diesem Beitrag aus Vereinfachungsgründen verzichtet und stattdessen der Begriff “Risikobezeichnung” verwendet.

Durch Eintragen der Einzelrisiken (Kreise mit Zahlen, die die Nummern aus dem Risikoregister repräsentieren) wird die Risikomatrix gefüllt.

Abbildung 3.2: Die Risikomatrix: Beispiel Sommerparty

Im Laufe des Projekts werden die einzelnen Risiken weiter beobachtet. Bei besonders kritischen Risiken werden dabei (möglichst frühzeitig) Maßnahmen benannt, durchgeführt und auf ihre Wirkung hin überprüft.

In unserem Beispiel liegen die beiden Risiken 2 und 3 außerhalb der Akzeptanzlinie (rot gestrichelte Linie). Also werden Maßnahmen benannt, deren Wirkung (blau gestrichelte Pfeile) die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Auswirkung auf das Projekt → reduzieren. Wenn die Maßnahmen wie geplant wirken, so befinden sich die Risiken anschließend innerhalb der Akzeptanzlinie (gestrichelte Kreise 2 und 3).

Abbildung 3.3: Die Risikomatrix: Beispiel mit Maßnahmen

Weitere Anmerkungen:

- Bei größeren Projekten wird vor oder mit → Projektstart eine Risikoklausur durchgeführt: Dort wird dann die Risikomatrix auf einer Metaplanwand bearbeitet, was bei der Diskussion über die Risikosituation hilfreich ist

- Die Risikomatrix kann direkt aus dem Risikoregister (mit einem Tabellenkalkulationstool) erstellt werden

- Bei Großprojekten kommen anstatt von Risikoregistern eigenständige Risikomanagementtools zum Einsatz, die insbesondere den zeitlichen Verlauf der Risiken überwachen und steuern

- In der Praxis treten häufig Schwierigkeiten bei der quantitativen Zuordnung der Risiken auf

- Die Risikomatrix kann auch direkt in die Statusberichte (eines Projekts) eingebaut werden

4. Auch zu finden in

Die Risikomatrix findet sich in der ein oder anderen Variante in vielen → Präsentationen, Büchern und Weblinks, hier sind nur wenige Beispiele aufgeführt.

4.1 Eigene Präsentationen

| Inhalt | Typ |

|---|---|

| Projektmanagement: Risikomanagement – Eine Kurzübersicht | |

4.2 Literatur

- /PBG12/ Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Project Management Institute, Philadelphia, Pennsylvania Fifth Edition 2012, ISBN 978–1‑935589–67‑9

- /Rohr06/ Uwe Rohrschneider: → Risikomanagement in Projekten: Die häufigsten Fallen und Gefahren – die besten Sofortmaßnahmen, Haufe, München 2006, ISBN 978–3‑448–06819‑1

4.3 Weblinks

- /#Wiki-Risikomatrix/ Risikomatrix in der deutschen Wikipedia

Legende zu den Weblinks

/ / Verweis auf eine Website (allgemein)

/*/ Verweis auf eine Website, die als Ergänzung zu einem Buch dient

/#/ Verweis auf ein einzelnes Thema auf einer Website

/#V/ Verweis auf ein Video auf einer Website

Letzte Aktualisierung: 01.09.2014 © Peterjohann Consulting, 2005–2025