Management-Zusammenfassung dieses Beitrags:

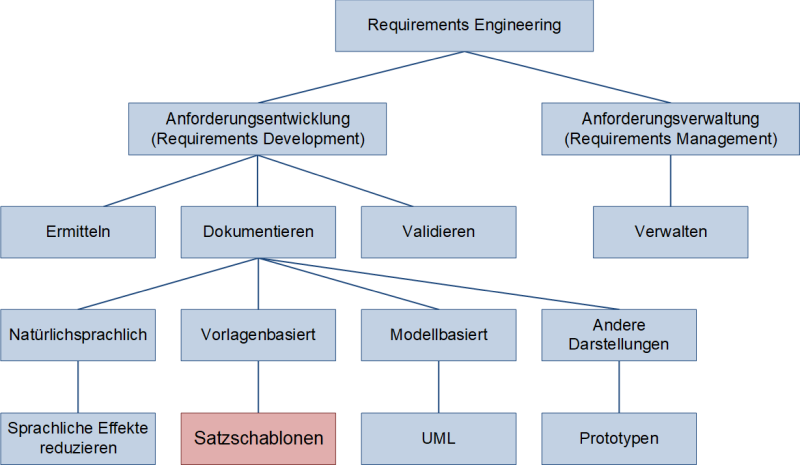

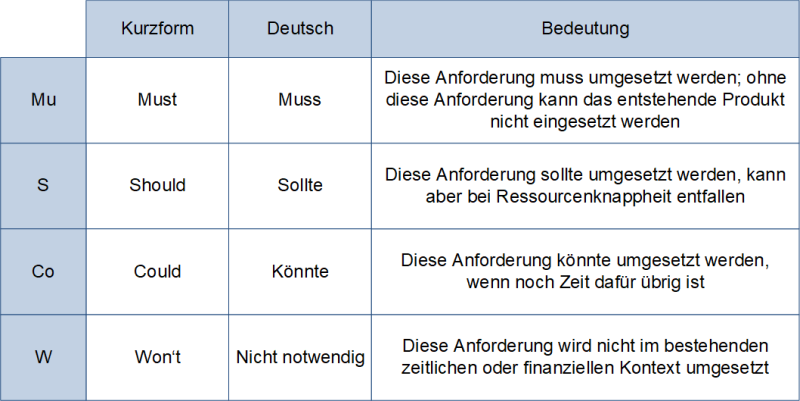

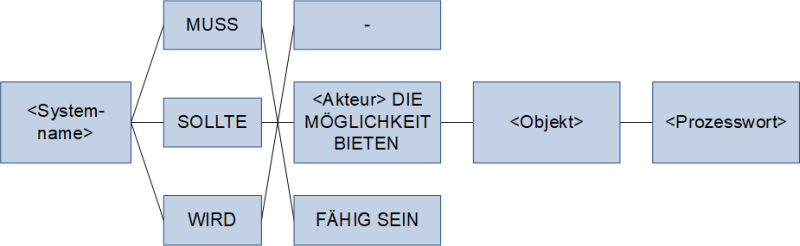

Um die rechtliche Verbindlichkeit von Anforderungen und Zielen zu erfassen, werden in der Regel Schlüsselwörter in Sätzen (häufig über → Satzschablonen) verwendet.

In diesem Beitrag werden die Schlüsselwörter aus der Literatur sowie in den Normen und Standards gegenübergestellt.

1. Einleitung und Grundlagen

Um die rechtliche Verbindlichkeit einer Anforderung oder eines Ziels festzulegen, werden Schlüsselwörter benutzt. Bei der Verwendung von Anforderungs- oder Satzschablonen sind diese Schlüsselwörter von zentraler Bedeutung.

Ein mögliches Schema zur Einordnung der rechtlichen Verbindlichkeiten mit drei Schlüsselwörtern (“muss, sollte, kann”) ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Schlüsselwörter und deren rechtliche Verbindlichkeit

Da Schlüsselwörter eine Verbindlichkeit der Umsetzung vorgeben, können über sie direkt auch Priorisierungen vorgenomenen werden. Alle Anforderungen, die das Schlüsselwort “muss” enthalten, haben die höchste → Priorität.

1.1 Modalverben

Die Schlüsselwörter sind spezielle Hilfsverben, sogenannte Modalverben.

In der Wikipedia steht dazu /#Wiki-Modalverb/:

“Modalverb (zu modus „Art, Weise“; hier: „die Art der Aussage bezeichnend“) ist in der Sprachwissenschaft eine Bezeichnung für bestimmte Verben, die zum Ausdruck einer Modalität – im Sinne von Notwendigkeit oder Möglichkeit – dienen.

Im Deutschen werden gewöhnlich die sechs Verben dürfen, können, mögen, müssen, sollen und wollen als Modalverben aufgeführt (müssen, sollen, wollen bezeichnen Notwendigkeiten verschiedener Art und dürfen, können, mögen Möglichkeiten verschiedener Art).”

In Abbildung 2 sind die sechs Modalverben mit der Unterteilung “Notwendigkeiten” und “Möglichkeiten” dargestellt.

Abbildung 2: Die sechs Modalverben mit der Unterteilung nach Notwendigkeiten und Möglichkeiten

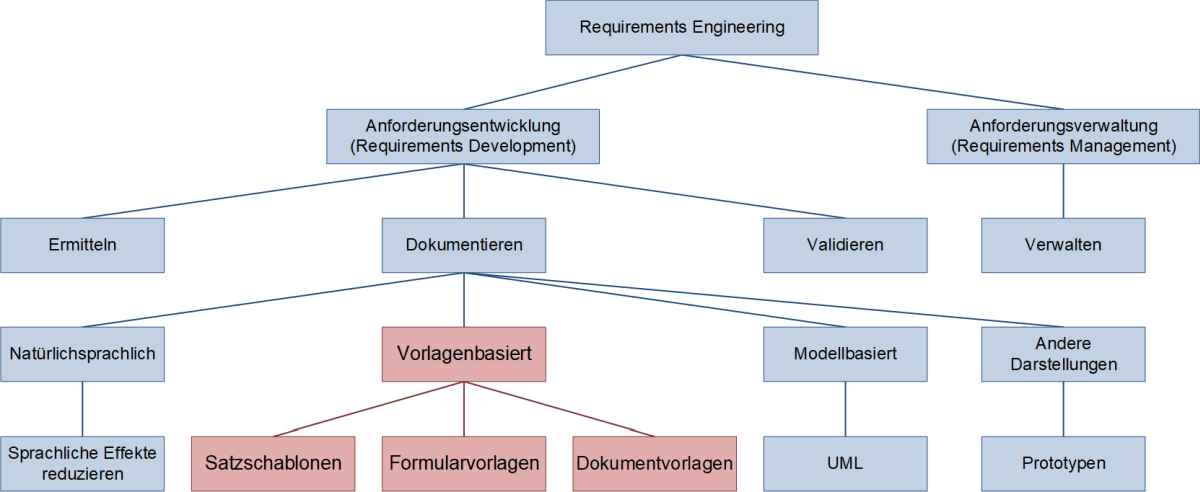

1.2 Exkurs: Satzschablonen

Die rechtliche Verbindlichkeit ist besonders bei Satzschablonen → wichtig (Abbildung 3), da sie den Kern der textuellen Formulierung einer Anforderung bilden.

Abbildung 3: Die → Satzschablone

2. Die Schlüsselwörter in der Literatur

In der Literatur werden Schlüsselwörter zur Festlegung der Verbindlichkeit häufig benannt. In der nachfolgenden Tabelle sind die Schlüsselwörter einiger Autoren sowie Normen und Standards gegenübergestellt. In der ersten Spalte wird der Grad der Verbindlichkeit (von “Verbindlich” bis “Nicht erlaubt”) angegeben und in der zweiten Spalte die dazugehörigen Punkte (von “5” bis “-1”). In den weiteren Spalten finden sich die entsprechenden Schlüsselwörter bei den einzelnen Autoren — die entsprechenden Verweise finden sich im Anhang dieses Beitrags.

| Grad | Pkte | Pohl21 | Rupp20 | Rupp20 | Ebert22 | Hruschka23 | Hruschka23 | → IREB-24 | IREB-Hand | IREB-Hand | ISO 29118 | Gilb05 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Verbindlich / Obligatorisch | 5 | muss | muss | shall | muss | muss (soll) | shall | - | muss | shall | shall | - |

| Wenn möglich / Stark erwünscht | 4 | sollte | sollte | should | soll | soll (sollte) | should | - | sollte | should | should | - |

| Bei Restkapazität / Vorschlag | 3 | wird | wird | will | wird | (wird) | (will) | - | kann | may | may | - |

| Zukünftig | 2 | kann | - | - | - | - | - | - | - | - | will | - |

| Sonstiges | 0 | - | - | - | - | - | - | - | wird | will | will | - |

| Nicht erlaubt | -1 | - | darf nicht | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Auffällig ist, dass die Autoren teilweise leicht voneinander abweichen.

3. Die Schlüsselwörter in Normen und Standards

In einigen Normen und Standards werden Schlüsselwörter benannt. Hier ist zumeist der RFC 2119 der IETF (Internet Engineering Task Force) /#IETF-RFC2119/ die Basis.

| Grad | Pkte | RFC 2119 | RFC 2119 (Nicht) | BSI | BSI (Nicht) | DIN 820–2 | ISO 29148 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Verbindlich / Obligatorisch | 5 | must | must not | muss / darf nur | darf nicht / darf kein | muss | shall |

| Wenn möglich / Stark erwünscht | 4 | should | should not | sollte | sollte nicht / sollte keine | sollte | should |

| Bei Restkapazität / Vorschlag | 3 | may | - | kann | - | kann | may |

| Zukünftig | 2 | - | - | - | - | - | will |

| Sonstiges | 0 | - | - | - | - | - | will |

| Nicht erlaubt | -1 | - | - | - | - | - | - |

4. Tipps zu praktischen Einsatz

Folgende Tipps zum praktischen Einsatz können abgegeben werden:

- Achten Sie bei der Beschreibung von Anforderungen auf die richtigen Schlüsselwörter

- Verwenden Sie im Zweifel Verbindlichkeitsstufen mit einem Punktesystem (-1 bis 5)

- Besprechen Sie die Verwendung der Schlüsselwörter mit allen Beteiligten vorab. Insbesondere bei internationalen → Teams muss darauf geachtet werden, dass zwischen muss/soll (= shall) und sollte (= should) unterschieden wird

Zu den Verbindlichkeitsstufen:

- Bei einigen Organisationen dürfen nur “verbindliche Anforderungen” erfasst werden

- Um in einem Umsetzungsprojekt steuern (über → Priorisierung) zu können, müssen neben “verbindlichen” Anforderungen auch andere erfasst werden. Wenn jedoch → Stakeholder zur Verbindlichkeit von selbstgenannten Anforderungen immer den Wert “verbindlich” angeben, fällt die Möglichkeit der Steuerung weg

A. Präsentationen, Literatur und Weblinks

A.1 Meine öffentliche Präsentation zur Verbindlichkeit von Anforderungen

- -

A.2 Literatur

In folgenden Büchern wird als Teilaspekt die rechtliche Verbindlichkeit erläutert:

- /Ebert22/ Christof Ebert: Systematisches → Requirements Engineering. Anforderungen ermitteln, dokumentieren, analysieren und verwalten, dpunkt, Heidelberg 7. Auflage 2022, ISBN 978–3‑86490–919‑1

- /Gilb05/ Tom Gilb: Competitive Engineering: A Handbook for → Systems Engineering, Requirements Engineering, and → Software Engineering Using Planguage, Butterworth-Heinemann, Burlington, Massachusetts 2005, ISBN 978–0‑7506–6507‑0

- /Hruschka23/ Peter Hruschka: → Business Analysis und Requirements Engineering. Prozesse und Produkte nachhaltig verbessern, Hanser, München 3. Auflage 2023, ISBN 978–3‑446–47692‑9

- /IREB21/ siehe /Pohl21/

- /Pohl21/ auch /IREB21/ Klaus Pohl, Chris Rupp: Basiswissen Requirements Engineering: Aus- und Weiterbildung nach IREB-→ Standard zum Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level, dpunkt, Heidelberg 5. Auflage 2021, ISBN 978–3‑86490–814‑9

- /Rupp20/ Chris Rupp: Requirements-Engineering und ‑Management. Das Handbuch für Anforderungen in jeder Situation, Hanser, München 7. Auflage 2020, ISBN 978–3‑446–45587‑0

A.3 Weblinks

Auf folgende Weblinks wird in diesem Beitrag Bezug genommen:

- /#BSI-Standard-Protokoll-Cyberangriff/ Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI): Mindeststandard des BSI zur Protokollierung und Detektion von Cyberangriffen nach § 8 Absatz 1 Satz 1 BSIG – Version 2.1 vom 11.11.2024 (deutsch, pdf-Datei, 29 Seiten)

- /#DIN-820–2/ Deutsche Institut für Normung e. V. (DIN): Normungsarbeit — Teil 2: Gestaltung von Dokumenten (ISO/IEC Directives — Part 2:2021, modifiziert); Deutsche und Englische Fassung CEN-CENELEC-Geschäftsordnung: Übersichtsseite

- /#IETF-RFC2119/ Internet Engineering Task Force (IETF): RFC 2119: Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels aus dem Jahr 1997 (txt-Datei, englisch, 3 Seiten)

- /IREB-24/, /#IREB-24/, /#IREB-CPRE-FL-24/ IREB – International Requirements Engineering Board: Lehrplan / Syllabus zum CPRE-FL, Version 3.2.0 vom Februar 2024 (deutsch, pdf-Datei, 51 Seiten)

- /#IREB-CPRE-FL-Handbuch-24/ IREB – International Requirements Engineering Board: Handbuch für das CPRE Foundation Level nach dem IREB-Standard, Version 1.2.0 vom Mai 2024 (deutsch, pdf-Datei, 174 Seiten)

- /ISO29148/ ISO 29148: Übersichtsseite der ISO zur → Normenreihe 29148 (englisch)

- /#Rupp-RE-MASTeR-Plakat-19/ Chris Rupp (Fa. Sophist): Plakat zu den Satzschablonen

- /#Sophist-MASTeR-Broschüre-24/ Fa. Sophist: Satzschablonen für alle Fälle, 6. Auflage 2024, (deutsch, pdf-Datei, 52 Seiten)

- /#Sophist-Wissen-For-Free/ Fa. Sophist: Webseite mit einigen Broschüren und Postern rund um das RE

- /#Wiki-Modalverb/ Modalverb in der deutschen Wikipedia

Legende zu den Weblinks

/ / Verweis auf eine Website (allgemein)

/*/ Verweis auf eine Website, die als Ergänzung zu einem Buch dient

/#/ Verweis auf ein einzelnes Thema auf einer Website

/#V/ Verweis auf ein Video auf einer Website

Letzte Aktualisierung: 24.11.2024 © Peterjohann Consulting, 2005–2025