Management-Zusammenfassung dieses Beitrags:

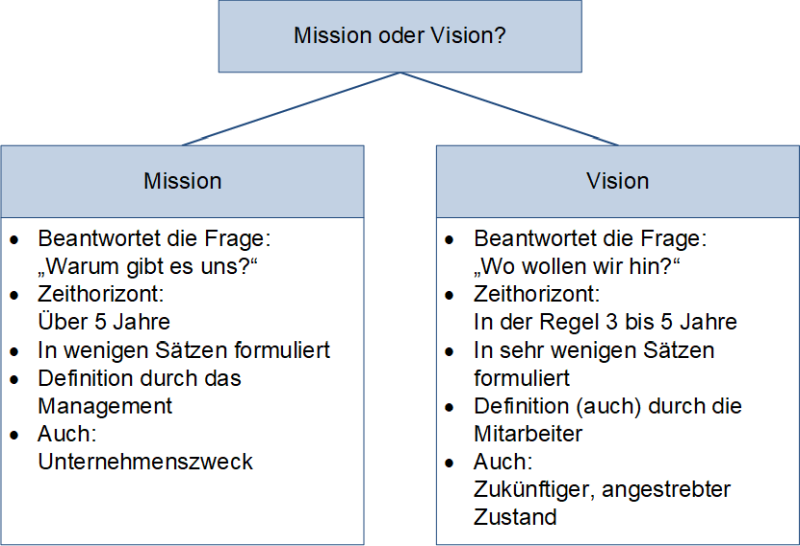

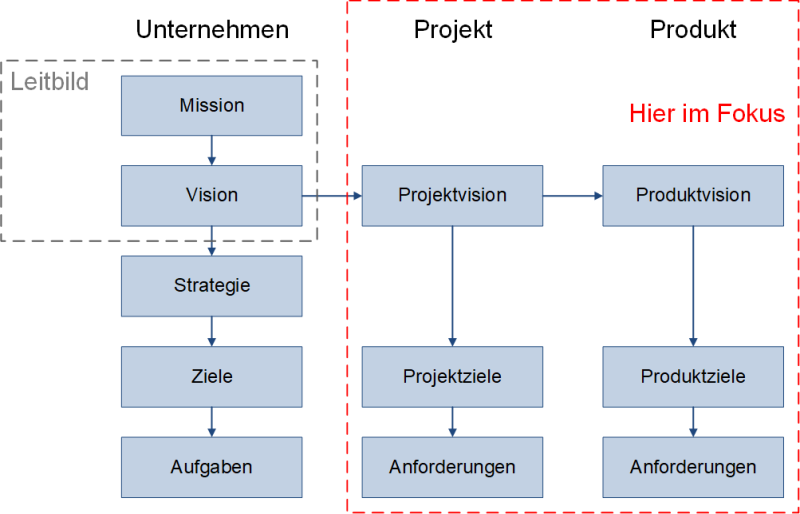

Die Produktvision (engl. Product → Vision oder Product Vision Statement) beschreibt ein zukünftiges Produkt in kurzer Form. Erst durch eine Produktvision können Produktziele abgeleitet werden, aus denen dann in Anforderungen abgeleitet werden können.

In diesem Beitrag wird die Produktvision beschrieben.

In Abbildung 1 ist die Produktvision im Unternehmens- oder Organisationskontext dargestellt. Sie leitet sich aus der → Mission oder Vision des Unternehmens ab und ist häufig in einem Projektkontext eingebettet.

Abbildung 0.1: Einordnung von Vision und Zielen bei einem RE-Projekt

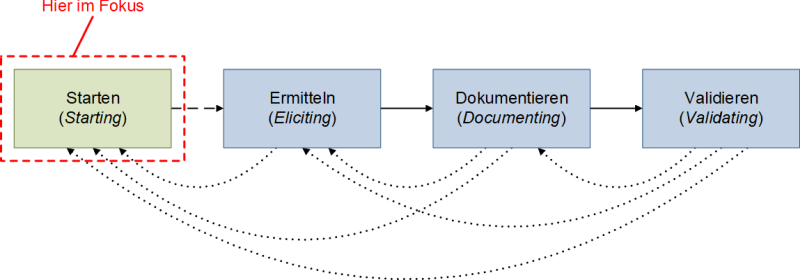

Generell wird die Produktvision vor der Ermittlung der → Ziele und Anforderungen erstellt und schriftlich fixiert. Ohne die Produktvision sollte kein neues Produkt erstellt werden.

Wer die Produktvision erstellt, ist nicht immer genau definiert; in größeren Unternehmen / Organisation ist dies in der Regel das Produktmarketing oder das → Produktmanagement. Bei agiler Vorgehensweise trägt in der Regel der → Product Owner die Verantwortung dafür, dass eine belastbare Produktvision erstellt wird.

1. Einleitung und Grundlagen

In diesem Kapitel wird Definitionen und grundlegende Betrachtungen zur Produktvision wiedergegeben.

1.1 Definitionen

Das → IIBA definiert /BBG17‑d/:

“Produktvision (Product vision statement): Kurzgefasste Aussage über die Ziele, die mit einer Lösung erreicht werden sollen, und darüber, wie die Lösung die Strategie der Unternehmung unterstützen soll.”

Bei Pohl wird angeführt /Pohl21/:

“Die Vision formuliert ein konzeptuelles Leitbild für die Zukunft.”

Ebert schreibt zur Produktvision /Ebert19/:

“Die Produktvision ist die Leitlinie für das konkrete Entwicklungsprojekt. Sie ist Teil des Marketingplans und wird vor der → Anforderungsermittlung vereinbart. Sie leitet die Bewertung und Auswahl der Anforderungen.”

1.2 Das Vision Statement nach Moore

Neben der Produktvision wird auch das “Vision Statement” genutzt, welches häufig im Moore-Format (nach /Moore14/) beschrieben wird. Das Product Vision Statement (welches auch als Positioning Statement bezeichnet werden kann) wird im Moore-Format über eine siebenzeilige → Satzschablone mit folgendem Aufbau festgehalten:

Für… (→ Zielgruppe, → Kunde)

der… (→ Problem, Bedürfnis) hat,

liefert… (Produktname)

als… (Produktkategorie)

das Versprechen, dass … (Schlüssel-→ Funktion)

ungleich … (Wettbewerber),

bietet es … (Unique Selling Points - USPs, Wettbewerbsvorteile)1.3 Die sieben Prinzipien des Risikomanagements nach dem SEI und die Produktvision

In den sieben Prinzipien des Risikomanagements des → Software Engineering Institute (SEI) wird als ein → Prinzip die “Gemeinsame Produktvision” (Shared product vision) genannt /#SEI-Software-Risk-Management-1996/. Die gemeinsame Produktvision hilft, das Risiko bei der Entwicklung von (Software-)Produkten zu → reduzieren.

2. Die Produktvision in der praktischen Umsetzung

Die Erstellung und Darstellung der Produktvision kann auf unterschiedliche Weise erfolgen.

Beispiele:

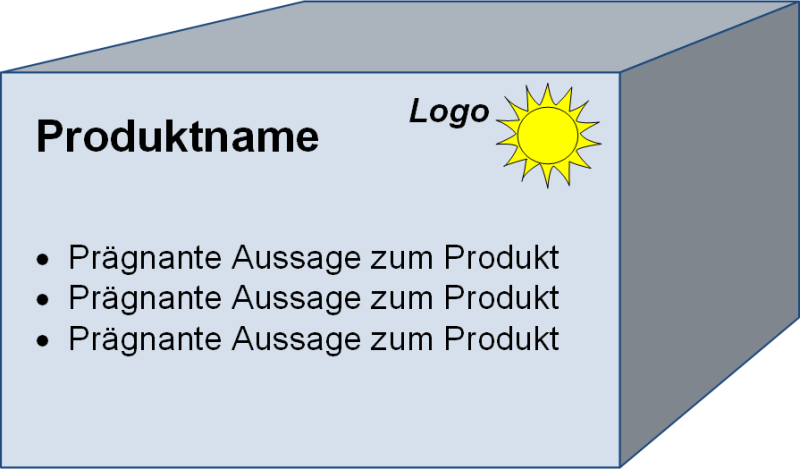

- Der Produktkarton / Produktkoffer (nach /Hruschka19/)

- Der Zeitungsartikel (in der Zukunft)

- Das Product Vision Board nach Pichler

2.1 Der Produktkarton

Der Produktkarton erfasst die einzelnen Aussagen der Produktvision auf einem “einfachen Blatt” und packt das Logo (des Produkts / Projekts) hinzu (Abbildung 2.1). Damit diese zentralen Aussagen bei Besprechungen für jedermann gut sichtbar sind, wird das Blatt auf einen Karton oder einen Koffer geklebt.

Abbildung 2.1: Der Produktkarton

2.2 Der Zeitungsartikel

Ähnlich wie beim Produktkarton / Produktkoffer wird das zu entwickelnde Produkt mit wenigen Sätzen beschrieben. Die Besonderheit ist jedoch, dass dieser Zeitungsartikel den Sachverhalt in der Zukunft unmittelbar nach der Fertigstellung des Produkts beschreibt — entsprechend wird dieser Ansatz auch als “Bericht aus der Zukunft” bezeichnet.

Der Zeitungsartikel kann auch als Marketing-Beitrag gestaltet werden: Dabei wird davon ausgegangen, dass das Marketing das Produkt in der Zukunft (bei der Veröffentlichung / Freigabe) beschreiben soll.

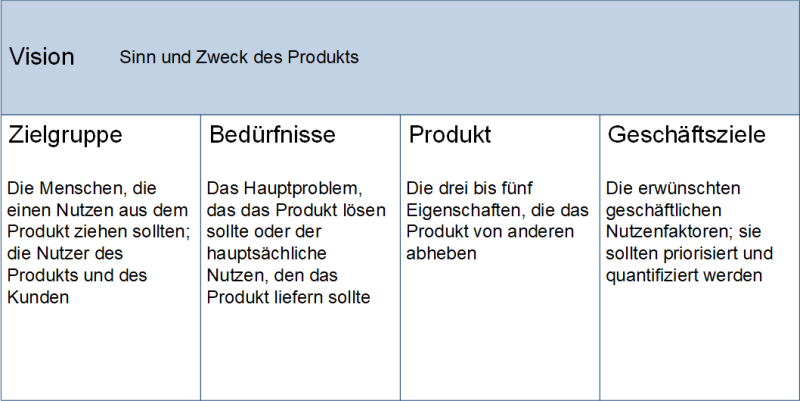

2.3 Das Product Vision Board nach Pichler

Das Product Vision Board nach Pichler erfasst neben der reinen Vision und den drei bis fünf wichtigsten Produkteigenschaften noch die Zielgruppe (engl. Target Group), die Bedürfnisse (Needs) und die Geschäftsziele (Business Goals) (Abbildung 2.2).

Abbildung 2.2: Das Product Vision Board nach Pichler /#Pichler-Product-Vision-Board-18/

3. Die Verwendung der Produktvision

3.1 Ableiten von Anforderungen

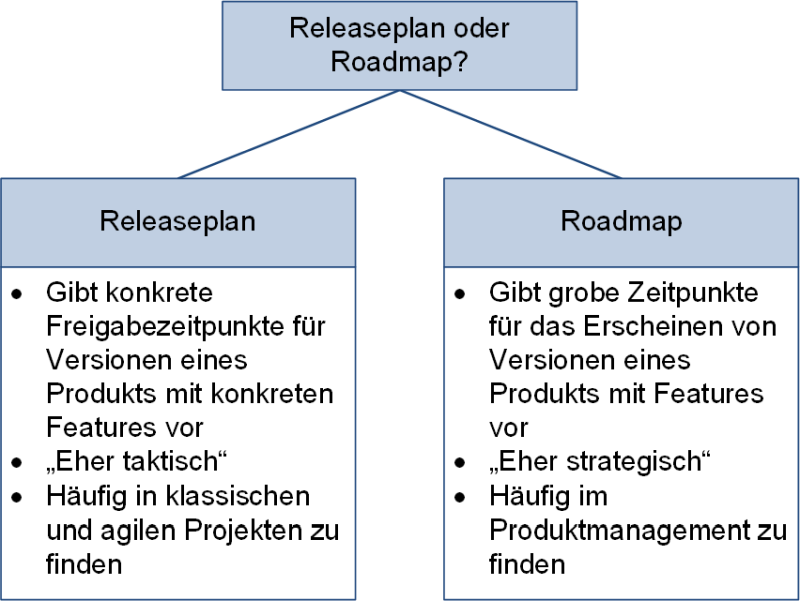

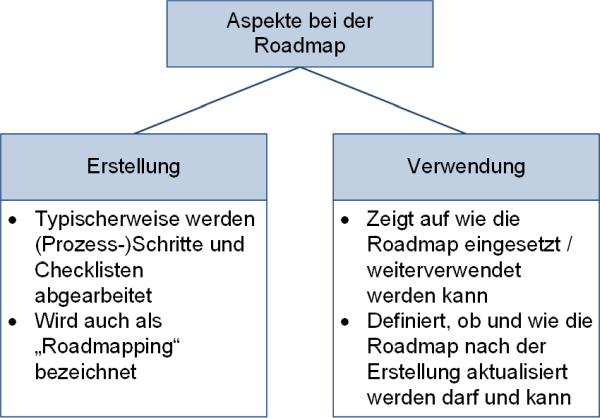

Bei Pichler /Pichler22, Pichler23/ wird aus der Produktvision die Produktstrategie, aus der eine Produkt-→ Roadmap und schließlich ein Product → Backlog abgeleitet wird (Abbildung 3.1). Diese Sichtweise ist für agiles Vorgehen prädestiniert, bei klassischen Projekten mit → Projektstrukturplan greift es nur unzureichend, da Releases mit Meilensteinen fehlen.

Abbildung 3.1: Von der Produktvision zum Product Backlog nach Pichler

In Abbildung 4 ist ein allgemeinerer Ansatz für die Weiterverwendung dargestellt, der sowohl beim agilen als auch beim klassischen Vorgehen einsetzbar ist. Hierzu wird ein Product → Releaseplan verwendet, der allgemein formuliert wird, also unabhängig vom Vorgehensmodell ist.

Abbildung 3.2: Von der Produktvision zu den Produktanforderungen

3.2 Die Überprüfung und Anpassung der Produktvision

Ändern sich die Ziele und Randbedingungen des Projekts / Produkts, so muss die Produktvision ebenfalls angepasst werden. Um Änderungen an der Vision passend zu berücksichtigen, müssen zumindest vier Schritte durchgeführt werden:

- Regelmäßiges Überprüfen der Produktvision

- Falls notwendig: Anpassen der Produktvision

- Falls notwendig: Änderungen an der Produktvision in das Produkt einarbeiten

- Änderungen oder → Status kommunizieren

4. Häufig gestellte Fragen und Antworten (FAQ) zur Produktvision

Einige Fragen zur Produktvision werden häufig gestellt – diese werden hier wiedergegeben.

- F: Muss vor Beginn der Ermittlungstätigkeiten (der Ziele und Anforderungen) die Produktvision bestimmt werden?

A: Ja. Leider wird dies häufig vergessen, was sich dann im weiteren Verlauf der Entwicklung bemerkbar machen kann. Die Produktvision ist der “Leitstern” der Entwicklung. - F: In welcher Form sollte die Produktvision beschrieben werden?

A: Dies ist eigentlich unerheblich, aber es sollte unbedingt eine schriftliche Fixierung erfolgen. - F: Gilt die Produktvision im agilen wie auch im klassischen Kontext?

A: Ja — auch wenn das nicht von allen Fachautoren so gesehen wird. Ohne Produktvision kann im agilen Kontext kein Backlog erstellt werden und im klassischen Kontext wird es schwierig, die Anforderungen passend auszurichten und später einen Projektstrukturplan zu erstellen. - F: Wer ist für die Erstellung der Produktvision verantwortlich?

A: Der Produktmanager ist dafür verantwortlich, dass die Produktvision erstellt wird. Bei agiler Vorgehensweise wird häufig auf den Produktmanager verzichtet — dann trägt der Product Owner die Verantwortung für die Erstellung.

Haben Sie noch weitere Fragen oder möchten Sie Ergänzungen an der FAQ vornehmen? Am besten schreiben Sie mir hierzu eine E‑Mail an: kontakt@peterjohann-consulting.de.

A. Präsentationen, Literatur und Weblinks

A.1 Meine Präsentationen

Die Produktvision wird in meiner Präsentation zum Agilen → Requirements Engineering beschrieben.

| Inhalt | Typ |

|---|---|

| Agilität: Agiles Requirements Engineering – Eine Übersicht | |

A.2 Literatur

In folgenden Büchern wird als Aspekt die Produktvision erläutert:

- /BBG15/ IIBA: A Guide to the → Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide), International Institute of Business Analysis, Marietta, Georgia 3rd Edition 2015, ISBN 978–1‑927584–02‑6

- /BBG17‑d/ IIBA: BABOK v3: Leitfaden zur Business-Analyse BABOK Guide 3.0, Dr. Götz Schmidt, Wettenberg 2017, ISBN 978–3‑945997–03‑1

- /Ebert19/ Christof Ebert: Systematisches Requirements Engineering. Anforderungen ermitteln, dokumentieren, analysieren und verwalten, dpunkt, Heidelberg 6. Auflage 2019, ISBN 978–3‑86490–562‑9

- /Gloger16/ Boris Gloger: → Scrum. Produkte zuverlässig und schnell entwickeln, Hanser, München 5. Auflage 2016, ISBN 978–3‑446–44723‑3

- /Hruschka19/ Peter Hruschka: → Business Analysis und Requirements Engineering. Prozesse und Produkte nachhaltig verbessern, Hanser, München 2. Auflage 2019, ISBN 978–3‑446–45589‑4

- /IREB21/ siehe /Pohl21/

- /Moore14/ Geoffrey A. Moore: Crossing the Chasm. Marketing and Selling Disruptive Products to Mainstream Customers, Harper Business, 3rd Edition 2014, ISBN 978–0‑06–229298‑8

- /Pichler13/ Roman Pichler: Agiles Produktmanagement mit Scrum. Erfolgreich als Product Owner arbeiten, dpunkt, Heidelberg 2. Auflage 2013, ISBN 978–3‑89864–478‑5

- /Pichler16/ Roman Pichler: Strategize. Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age, Pichler Consulting, Wendover, Great Britain 2016, ISBN 978–0‑9934992–0‑3

- /Pichler22/ Roman Pichler: Strategize. Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age, Pichler Consulting, Wendover, Great Britain 2nd Edition 2022, ISBN 978–0‑9934992–4‑1

- /Pichler23/ Roman Pichler: Strategisches Produktmanagement. Produktstrategien und ‑Roadmaps für digitale Produkte und agile → Teams, dpunkt, Heidelberg 2023, ISBN 978–3‑86490–965‑8

- /Pohl21/ auch /IREB21/ Klaus Pohl, Chris Rupp: Basiswissen Requirements Engineering. Aus- und Weiterbildung nach → IREB-→ Standard zum Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level, dpunkt, Heidelberg 5. Auflage 2021, ISBN 978–3‑86490–814‑9

A.3 Weblinks

Auf folgende Weblinks wird hier Bezug genommen:

- /#Pichler-Product-Vision-Board-12/ The Product Vision Board — Artikel von Roman Pichler (englisch)

- /#Pichler-Product-Vision-Board-18/ Das Arbeiten mit dem Product Vision Board — Gastbeitrag von Roman Pichler bei der Fa. microtool 2018

- /#SEI-Software-Risk-Management-1996/ Software Engineering Institute: Software Risk Management, Technical Report CMU/SEI-96-TR-012 ESC-TR-96–012 von 1996 (englisch, pdf-Datei, 9 Seiten)

- /#Wiki-Vision-Statement/ Vision Statement in der englischen Wikipedia

Legende zu den Weblinks

/ / Verweis auf eine Website (allgemein)

/*/ Verweis auf eine Website, die als Ergänzung zu einem Buch dient

/#/ Verweis auf ein einzelnes Thema auf einer Website

/#V/ Verweis auf ein Video auf einer Website

Letzte Aktualisierung: 06.02.2022 © Peterjohann Consulting, 2005–2025