Management-Zusammenfassung dieses Beitrags:

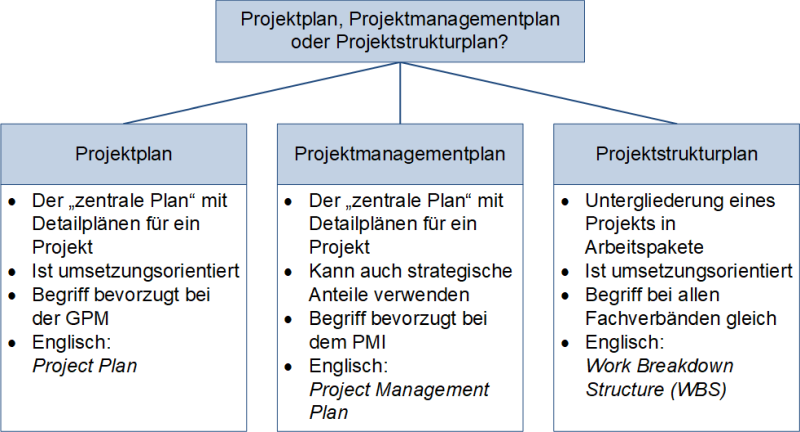

Der Projektstrukturplan (PSP, engl. Work Breakdown Structure, WBS) ist der zentrale Plan für die Arbeit in einem Projekt. Im Projektstrukturplan werden alle im Projekt durchzuführenden Arbeiten vor der Umsetzung benannt und damit geplant. Alle weiteren Pläne wie der Kosten‑, Termin- oder → Ressourcenplan werden aus dem Projektstrukturplan abgeleitet.

In diesem Beitrag wird die Bedeutung und die Verwendung des Projektstrukturplans beschrieben.

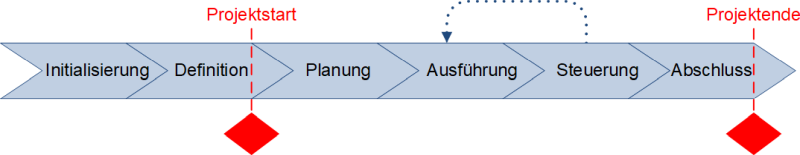

Wenn der → Projektstart erfolgt und der → Projektauftrag durch den → Projektsponsor unterschrieben ist, beginnen die detaillierten Planungen im Projekt. Dieses Vorgehen ist in der Welt des Projektmanagements unstrittig und fest verankert. Entsprechend heißt die erste Phase nach Projektstart die Planungsphase. Dort wiederum wird im ersten Schritt der Projektstrukturplan erstellt, der das zentrale Element für alle weiteren Pläne ist.

1. Einleitung und Grundlagen

Der Projektstrukturplan (PSP, engl. Work Breakdown Structure, WBS) unterteilt das Projekt in einzelne, hierarchische Teilpakete. Der Projektstrukturplan muss bei jedem Projekt erstellt werden.

1.1 Definitionen

Die DIN 69901–5:2009 /DIN20/ definiert den Projektstrukturplan wie folgt:

“Der Projektstrukturplan ist eine vollständige, hierarchische Darstellung aller Elemente (Teilprojekte, → Arbeitspakete) der Projektstruktur als Diagramm oder → Liste.”

Der PMBOK Guide des → PMI /PBG21‑d/ stellt den PSP als zentrales Element des Projekts dar und verweist auf die → Liefergegenstände:

“Projektstrukturplan (PSP) / Work Breakdown Structure (WBS). Eine hierarchische Zerlegung des gesamten Inhalts und Umfangs der durch das → Projektteam auszuführenden Arbeit, um die → Projektziele zu erfüllen und die erforderlichen Liefergegenstände zu erstellen.”

1.2 Der Aufbau des Projektstrukturplans

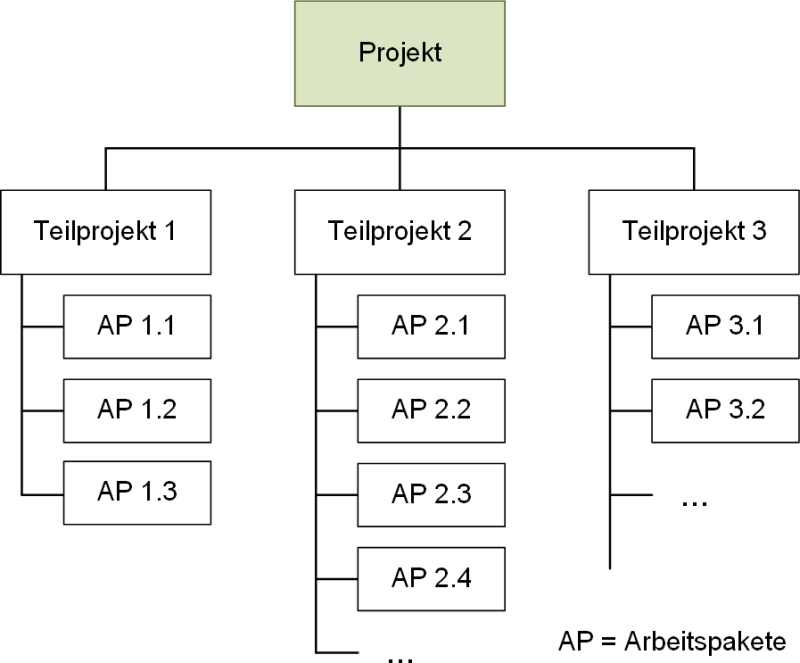

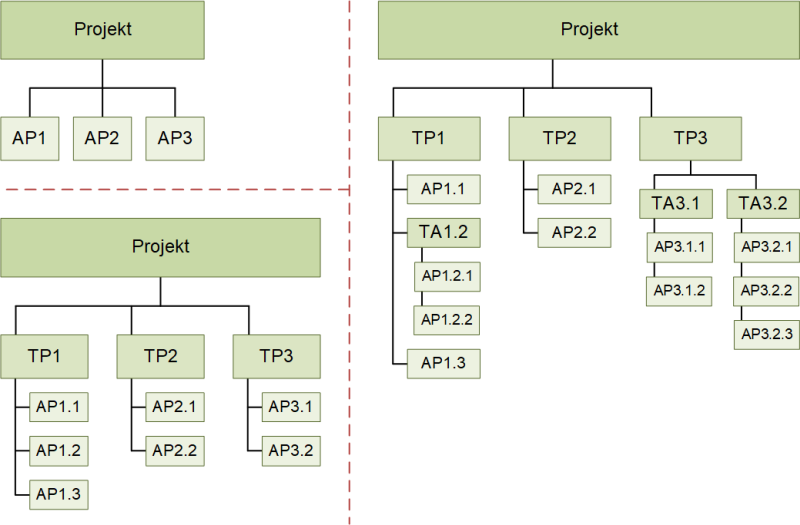

Die Elemente des Projektstrukturplans sind (Abbildung 1.1):

- Gesamtprojekt oder Gesamtpaket

- Teilprojekt oder Teilpaket (TP): Noch weiter zu untergliedernde Aufgabe oder Phase

- Arbeitspakete (AP): Kleinste, im PSP nicht mehr unterteilbare Unteraufgabe oder Unteraktivität; AP können eigenverantwortlich durch organisatorische Einheiten bearbeitet werden; die Arbeitspakete definieren Liefergegenstände (engl. Deliverables), deren Erfüllung / Erreichung überprüft werden kann

Abbildung 1.1: Der Projektstrukturplan: Schematischer Aufbau

Die einzelnen Teilelemente können hierarchisch nummeriert werden.

Ein Projektstrukturplan kann zwei bis vier Stufen haben (Abbildung 1.2):

- Im einfachsten Fall gibt es nur das Projekt mit zugeordneten Arbeitspaketen (APs) wie oben links in Abbildung 1.2 dargestellt

- Üblich ist eine Unterteilung, bei der das Projekt zusätzlich in Teilprojekte (TPs) untergliedert ist — dies ist links unten in Abbildung 1.2 zu sehen

- Zudem können Arbeitspakete noch zu Teilaufgaben (TAs) gebündelt werden wie im rechten Bereich der Abbildung 1.2 zu sehen

Abbildung 1.2: Mögliche Stufentiefen des Projektstrukturplans

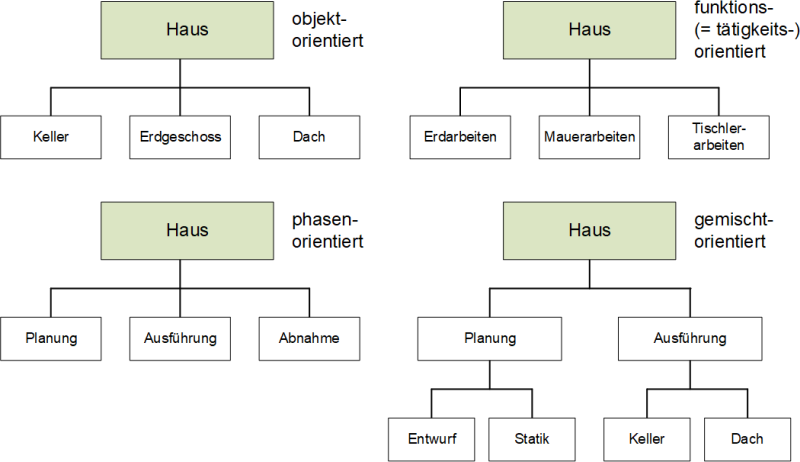

1.3 Die Orientierung des Projektstrukturplans

Es wird zwischen dem …

- objektorientierten (auf den Gegenstand ausgerichtet),

- funktionsorientierten (auf die (Linien-)→ Tätigkeit ausgerichtet) und

- phasenorientierten (auf die → Projektphasen ausgerichtet)

PSP unterschieden (Abbildung 1.3).

Abbildung 1.3: Der Projektstrukturplan: Beispiele mit Orientierungen

Mischformen der Orientierungen sowie Erweiterungen sind möglich.

Anmerkungen:

- Es sollten — anders als in diesem Beitrag — Verben zur Verdeutlichung verwendet werden. Also würde es beispielsweise statt “Keller” dann “Keller fertigstellen” heißen, wobei dann noch definiert werden müsste, was das bedeutet

- Der Projektstrukturplan sollte alle Tätigkeiten und Aufgaben eines Projekts umfassen, also insbesondere auch die Tätigkeiten des Projektmanagements selbst. In der Literatur wird häufig — wie auf dieser Seite auch — nur der produktspezifische Teil erfasst: Es ergibt sich eine → Produktstrukturplan, der dann ergänzt um die projektspezifischen Tätigkeiten ergänzt werden muss

1.4 Zeitpunkt und Verantwortlichkeiten bei der Erstellung des Projektstrukturplans

Generell sollte mit dem Projektstart / nach der Unterzeichnung des Projektauftrags durch den → Projektmanager und Projektsponsor mit der Erstellung des Projektstrukturplans begonnen werden (Abbildung 1.4). Beginnt man vorher — beispielsweise in der Definitionsphase — so fallen die Kosten für die → Projektplanung zwar an, können aber für den Fall, dass der Projektauftrag nicht unterzeichnet wird, nicht verrechnet werden.

Abbildung 1.4: Die Erstellung des Projektstrukturplans in der zeitlichen Einordnung

Verantwortlich für die Erstellung des Projektstrukturplans ist immer der Projektmanager. Er sollte aber bei der Erstellung das gesamte Projektteam frühzeitig einbeziehen — daher bietet es sich an, das → Kick-off-→ Meeting für die (erste) Strukturierung des Projekts und damit für die Erstellung des Projektstrukturplans zu nutzen. Ist der Projektstrukturplan fertig, so müssen die einzelnen Arbeitspakete an diejenigen Projektteammitglieder zugewiesen werden, die sie dann im Projektverlauf die Umsetzung zu verantworten haben. Entsprechend werden diese Teammitglieder Arbeitspaketverantwortliche genannt. Auch wenn die Zuweisung der Arbeitspakete zu den Arbeitspaketverantwortlichen durch das Projektteam erfolgen sollte, ist der Projektmanager dafür verantwortlich, dass jedes → Arbeitspaket genau einen Arbeitsverantwortlichen hat.

Mit der Erstellung des Projektstrukturplans kann eine genaue → Schätzung des Gesamtaufwands vorgenommen werden (Abbildung 1.5). Diese Schätzung ist dann die Basis für die Projektskostenrechnung und das → Projektcontrolling.

Abbildung 1.5: Der Projektstrukturplan und die Schätzgenauigkeit

2. Das Vorgehen bei der Erstellung

Idealerweise wird der Projektstrukturplan in einer Planungsrunde (oder Planungsklausur) durch das Projektteam erstellt. Der Projektmanager fungiert dabei als Moderator, der bei der Benennung der Aufgaben und deren Zuordnung helfen kann.

Bei “großen” Projekten sollte die oberste Ebene des Projektstrukturplans vorab durch den Projektmanager und den Teilprojektmanagern bestimmt werden. In der Planungsrunde kann dann das Projektteam den einzelnen Teilprojekten zugordnet werden und dann dafür die einzelnen Teilprojekte und Arbeitspakete benennen.

2.1 Regeln bei der Erstellung des Projektstrukturplans

Folgende Regeln sind bei der Erstellung eines Projektstrukturplans hilfreich:

- Der Projektstrukturplan sollte möglichst frühzeitig (“zu Beginn des Projekts”) vorliegen

- Grundsätzlich kann nach einem → Top-down- oder einem → Bottom-up-Ansatz vorgegangen werden. Beim Top-down-Ansatz wird das zu erstellende Produkt als Ganzes betrachtet und dann zergliedert (vorteilhaft bei neuen Produkten), beim Bottom-up-Ansatz werden bereits bekannte Arbeitspakete (als Gerüst) aus Standardprojektstrukturplänen verwendet und dann ausgebaut

- Das “passende Schneiden” von Arbeitspaketen ist nicht einfach. Achten Sie darauf, dass a) die AP nicht zu groß werden und b) bei phasenorientierten PSP die AP auch in die einzelnen Phasen passen (bis auf übergreifende Themen)

- Extern zu vergebende Aufgaben müssen immer in eigenen AP untergebracht sein

- Wenn die AP benannt sind, werden diese durchnummeriert (nach dem bereits dargestellten Schema) und die Erstellung des PSP ist damit (zunächst) beendet

- Nach der Erstellung des PSPs erfolgt die Zuordnung der AP zu den Verantwortlichen, um dann dort weiter “runtergebrochen” und spezifiziert zu werden

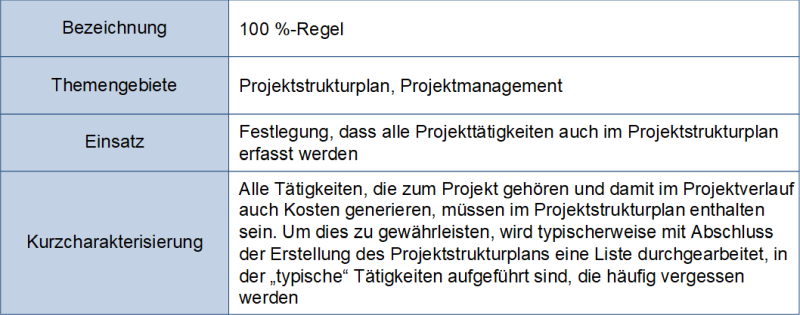

- Es gilt die → 100 %-Regel: Alles, was im Projekt gemacht wird, steht im PSP. Nur das, was im PSP steht, wird im Projekt auch gemacht. Alle AP zusammen ergeben 100 % des (Teil-)Projekts

2.2 Typische Fallstricke bei der Erstellung des Projektstrukturplans

Bei der Erstellung eines Projektstrukturplans können viele → Fehler gemacht werden, die meistens darauf basieren, dass der Projektmanager ungenügend vorbereitet ist. Folgende Fehler treten in der Praxis häufig auf:

- Es wird nicht genau benannt, was das Projekt machen soll und was nicht; daher ist es hilfreich, die wesentlichen Projektziele und Nicht-Projektziele zu benennen

- Die Planungsrunde “dauert zu lang”: Planungsrunden mit vielen Teammitgliedern sollten

- Der Projektmanager versucht inhaltliche Vorgaben zu machen: Dies ist nicht sinnvoll, da das Projektteam selbst die Experten für das Projekt stellt

- Den Arbeitspaketen werden direkt → Aufwände und Verantwortlichkeiten zugordnet; dies sollte aber erst in einem zweiten Schritt passieren

3. Beispiele von Projektstrukturplänen

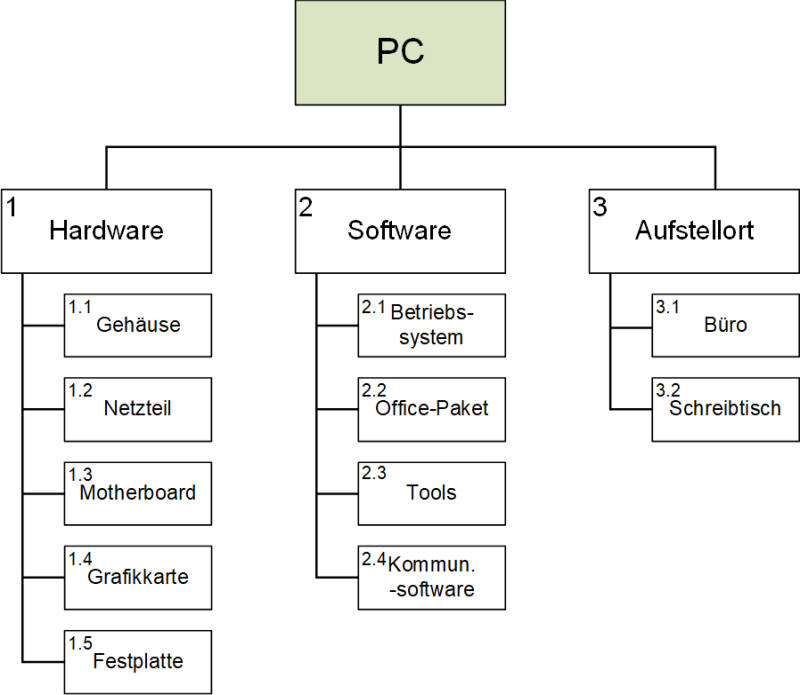

Hier sind einige einfache Beispiele von Projektstrukturplänen aufgeführt. Abbildung 3.1 zeigt den Projektstrukturplan für die Zusammenstellung (und den Aufbau) eines PCs.

Abbildung 3.1: Der Projektstrukturplan: Beispiel “PC-Zusammenstellung”

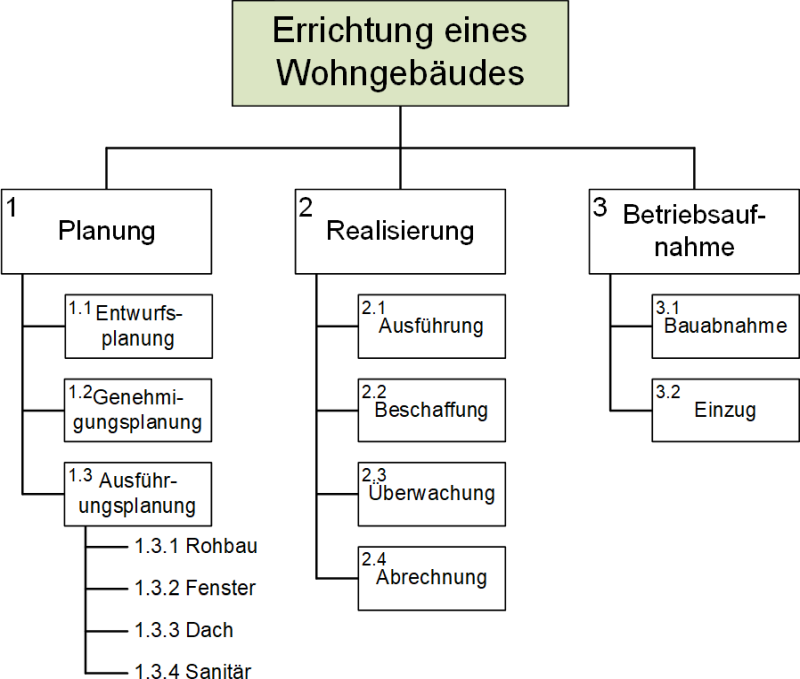

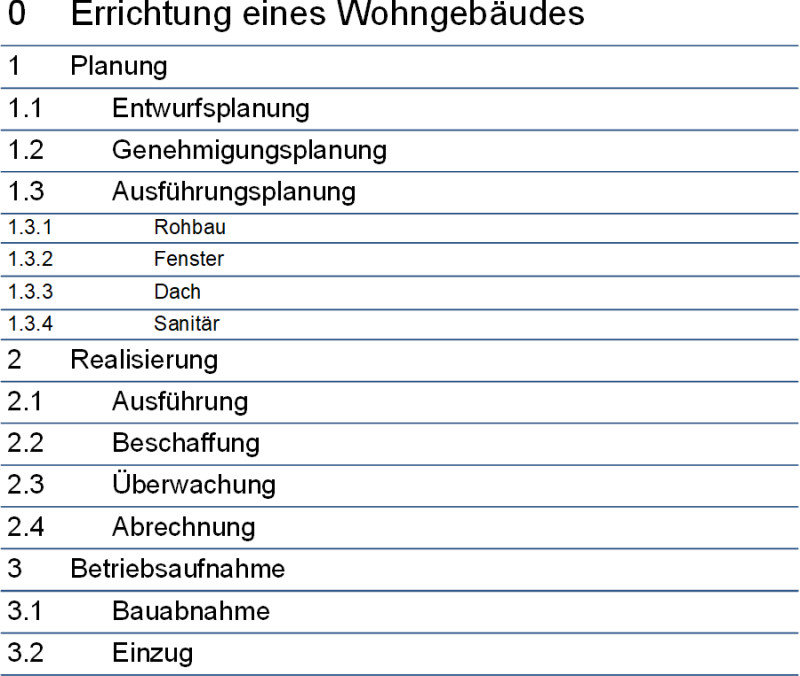

Das Projekt zur Errichtung eines Wohngebäudes ist in Abbildung 3.2 als phasenorientierter Projektstrukturplan untergliedert.

Abbildung 3.2: Der Projektstrukturplan: Beispiel “Wohngebäude-Errichtung”

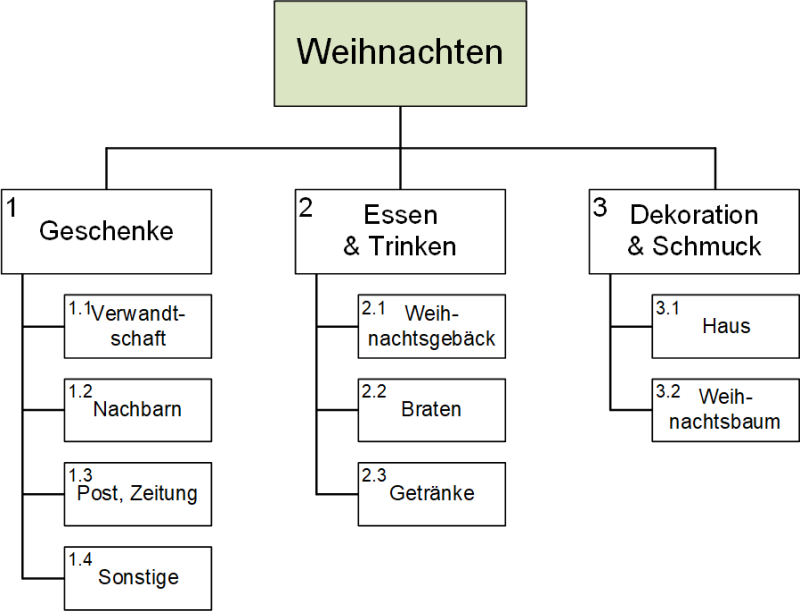

Abbildung 3.3 zeigt einen “generischen” Projektstrukturplan für die “Abarbeitung von Tätigkeiten zu Weihnachten”.

Abbildung 3.3: Der Projektstrukturplan: Beispiel “Weihnachten”

4. Anmerkungen zum Projektstrukturplan

Der Projektstrukturplan …

- muss nicht grafisch dargestellt werden – eine tabellarische Darstellung ist genauso gut (siehe Abbildung 4.1).

- hat bereits eindeutige Nummern für die Teilprojekte und Arbeitspakete (PSP-Codes).

- könnte auch als Mindmap dargestellt werden.

- verzeichnet nicht die notwendigen Ressourcen (Kosten, Mitarbeiter, Material).

- enthält keine zeitlichen Abhängigkeiten und Termine, ist also eine statische Betrachtung.

- muss keine logischen Abhängigkeiten zwischen den Arbeitspaketen enthalten.

- ist Basis für viele weitere Pläne, z.B. den → Terminplan oder den → Kostenplan.

- wird bei Bedarf im Projektverlauf angepasst; dies bedarf aber der Genehmigung durch den → Lenkungsausschuss.

4.1 Der Projektstrukturplan als Tabelle

Ein Projektstrukturplan kann immer Form in einer Tabelle erfasst / beschrieben werden. Dabei erhält der Name des PSPs die Ordnungszahl 0 und wird als erste Zeile geschrieben. Die einzelnen Teilprojekte bilden dann die zweite Gliederungsebene und erhalten die fortlaufenden Ordnungszahlen 1, 2, 3 usw., die Arbeitspakete die Ordnungszahlen 1.1, 1.2, 1.3 usw., die Teilarbeitspakete oder Aufgaben dreistellige Nummern wie 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 oder ähnliche. In Abbildung 4.1 ist der PSP aus Abbildung 3.2 in Tabellenform zu sehen.

Abbildung 4.1: Der Projektstrukturplan als Tabelle: Beispiel “Wohngebäude-Errichtung”

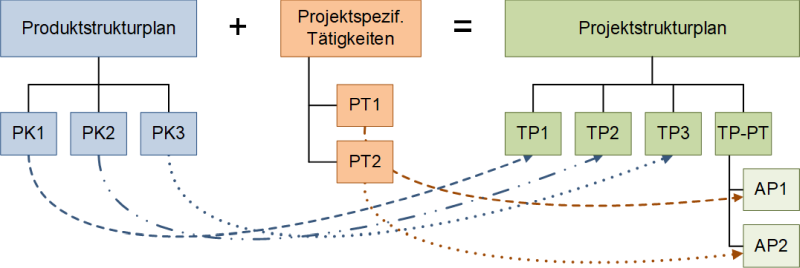

4.2 Vom Produktstrukturplan zum Projektstrukturplan

Ein Produktstrukturplan erfasst alle Komponenten eines Produkts, während der Projektstrukturplan alle Tätigkeiten / Aufgaben umfasst, die zur Herstellung eines Produkts durch ein Projekt notwendig sind. Ist bereits ein Produktstrukturplan vorhanden, so kann dieser genutzt werden, um daraus einen Projektstrukturplan zu gewinnen. Dazu werden zu dem Produktstrukturplan die projektspezfischen Tätigkeiten hinzugefügt (Abbildung 4.2).

Abbildung 4.2: Vom Produktstrukturplan zum Projektstrukturplan

In Abbildung 4.2 werden aus den Kompenenten PK1 bis PK3 des Produkstrukturplans die Teilprojekte / Teilprojektpakete TP1 bis TP3. Aus den projektspezifischen Tätigkeiten PT1 und PT2 werden die Arbeitspakete AP1 und AP2, die dem Teilprojekt TP-PT (Projekttätigkeiten) zugeordnet sind.

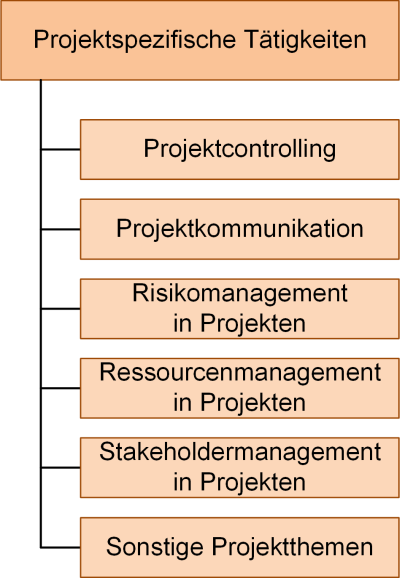

Die projektspezifische Tätigkeiten ergeben sich aus den Themengebieten, die zum → Projektmanagement gehören. So könnte man beispielsweise die → Wissensgebiete des PMI dazu heranziehen, so wie in Abbildung 4.3 dargestellt.

Abbildung 4.3: Die projektspezifischen Tätigkeiten im Projektstrukturplan

4.3 Der Standardstrukturplan

Der Standardstrukturplan ist ein universell einsetzbarer Projektstrukturplan, der auf Basis bereits abgeschlossener Projekt erstellt wurde. Er kann zum Einsatz kommen, wenn ein “ähnliches” Projekt nochmals durchgeführt werden soll.

Ein Standardstrukturplan entsteht durch Verallgemeinerung und Verbesserung eines bereits verwendeten Projektstrukturplans und ist damit nicht zu verwechseln mit einem einfachen Kopieren eines alten Projektstrukturplans.

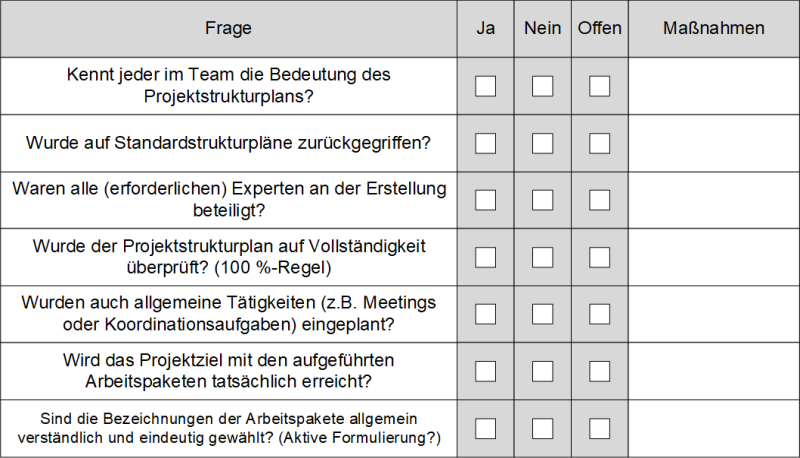

5. Checkliste zum Projektstrukturplan

Folgende Checkliste dient der Überprüfung, ob der Projektstrukturplan passend erfasst wurde:

Abbildung 5.1: Checkliste: Ist der Projektstrukturplan richtig erfasst?

6. Häufig gestellte Fragen und Antworten (FAQ) zum Projektstrukturplan

Einige Fragen zum Projektstrukturplan werden häufig gestellt – diese werden hier wiedergegeben und beantwortet.

- F: Ist der Projektstrukturplan verpflichtend für ein Projekt?

A: Ja. Ohne Projektstrukturplan gibt es keine nachgelagerten Pläne und damit greifen dann auch keine Steuerungsmöglichkeiten im Projekt. - F: Wer ist für die Erstellung des Projektstrukturplans verantwortlich?

A: In klassischen Projekten ist dies immer der Projektmanager. - F: Kann der Projektstrukturplan auch vor dem Projektstart erstellt werden?

A: Grundsätzlich ja, jedoch wäre dann die investierte Arbeit zur Erstellung verloren, wenn das Projekt nicht gestartet wird. Generell sollte daher mit Erstellung des vollständigen Projektstrukturplans erst nach der Unterzeichnung des Projektauftrags begonnen werden.

Haben Sie noch weitere Fragen oder möchten Sie Ergänzungen an der FAQ vornehmen? Am besten schreiben Sie mir hierzu eine E‑Mail an: kontakt@peterjohann-consulting.de.

A. Präsentationen, Literatur und Weblinks

A.1 Meine öffentliche Präsentation zum Projektmanagement

| Inhalt | Typ |

|---|---|

| Projektmanagement – Eine Einführung (PM-Basispräsentation) | |

A.2 Literatur

- /DIN20/ DIN: Projektmanagement. Netzplantechnik und Projektmanagementsysteme. DIN-Taschenbuch 472, Beuth, Berlin 4. Auflage 2020, ISBN 978–3‑410–30000‑7

- /GPM19/ Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement: Kompetenzbasiertes Projektmanagement (PM4), → GPM, Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement, Nürnberg 2019, ISBN 978–3‑924841–77‑5

- /PBG17‑d/ Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Project Management Institute, Philadelphia, Pennsylvania Sechste Ausgabe 2017, ISBN 978–1‑62825–188‑3

- /PBG21‑d/ Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) und Der → Standard für das Projektmanagement, Project Management Institute, Philadelphia, Pennsylvania Siebte Ausgabe 2021, ISBN 978–1‑62825–695‑6

A.3 Weblinks

- /#Wiki-Projektstrukturplan/ Projektstrukturplan in der deutschen Wikipedia

Legende zu den Weblinks

/ / Verweis auf eine Website (allgemein)

/*/ Verweis auf eine Website, die als Ergänzung zu einem Buch dient

/#/ Verweis auf ein einzelnes Thema auf einer Website

/#V/ Verweis auf ein Video auf einer Website

Letzte Aktualisierung: 22.12.2021 © Peterjohann Consulting, 2005–2025